【不登校混乱期】「どこにも行かない夏」でいい。家で過ごす子どもを見守る視点【不登校の知恵袋】

夏休みになると、世間には「思い出をつくろう」「どこかへ出かけよう」といった空気が広がります。もちろん、不登校のお子さんでも、「夏の外出を楽しめる」パターンはあります。

しかし、お子さんの状況や性格によっては、「どこにも行かない夏」こそが、安心して心を休められる大切な時間になることもあります。

本記事では、子どもが「家にいること」に罪悪感を抱かせず、落ち着いて過ごせるような視点や関わり方を紹介します。

【不登校混乱期とは】

不登校状態が定着し、今後の見通しがつかないまま時間が経過している時期です。この記事は、主にはこの時期のお子さんがいる保護者さんのための内容です。もちろん、それ以外の時期の方にもお役立ていただけます。不登校混乱期の記事一覧はこちら

【サポート団体を利用しましょう】

不登校のお子さんのことを、保護者だけで対応する必要はありません。不登校のサポート団体を適切に利用することで、お子さんも保護者さまも、「次の一歩」に進みやすくなります。サポート団体の探し方は、こちらの記事をご覧ください。

目次

「どこにも行かない夏」に罪悪感を抱かせないために

夏休み中、家にこもっている子どもに対して、「せっかくの夏なのに」「どこか出かけたら?」といった声をかけていませんか?それは、子どもに罪悪感を植えつける可能性があります。

「予定がないこと」を悪いことにしない

「今日は何かするの?」「ずっと寝てていいの?」といった問いかけは、日常の一言のように見えて、子どもにとっては「何もしていない自分はダメなのでは」と感じるきっかけになることがあります。

不登校混乱期の子どもは、すでに社会とのつながりが断たれたような感覚を持っていることが多く、自分を肯定する力が弱っています。

この時期に必要なのは、「何もしないで過ごす日」があっても大丈夫だと伝えることです。予定があることも、ないことも、どちらも等しく価値のある過ごし方だと、親が認識を変えていくことが大切です。

「この時間は必要なんだね」と認める声かけを

例えば、子どもが一日中寝ていたとしても、「疲れていたんだね」「安心して眠れるってすごいことだね」と声をかけることで、子どもは「自分を責めなくていい」と感じやすくなります。

これは、休息を認めるだけでなく、子どもの内面を尊重することにもつながります。

親自身が「夏休みらしさ」の呪縛から自由になる

子どもに「せっかくの夏なんだから」と言いたくなる背景には、大人自身の中にある「夏はこう過ごすものだ」という無意識の価値観があります。

世間の「夏らしさ」にとらわれすぎない

旅行、イベント、花火大会……。SNSやメディアを通して、「夏休み=特別な体験」というイメージが強化される中で、親も無意識に「うちの子はこれで大丈夫なんだろうか」と不安を感じてしまうことがあります。

ですが、不登校混乱期の子どもにとっては、「日常と変わらない日々」が何よりも安心できる基盤です。親が「何もしない夏でもいい」と思えるようになると、子どもも自分のペースを信じやすくなります。

「よその子と比べない」視点をもつ

夏休みの予定が詰まっている友達の話を耳にすると、つい自分の子と比べてしまうかもしれません。「あの子は塾にも行ってるのに」「部活の合宿に参加しているのに」と思うたびに、「うちの子は大丈夫?」と不安が募ります。

でも、今の子どもには「比べることが負担になる」ということを思い出してください。その子のペースで過ごす「静かな夏」こそが、心を回復させるための確かな一歩です。

家での「小さな楽しみ」が大きな意味を持つ

出かけることだけが夏の思い出ではありません。家の中でも、気持ちが動くような体験や心地よい時間をつくることはできます。

「何気ないやりとり」が日々を支える

たとえば、リビングで親が読書をしていたら、子どもがなんとなく隣にやってきて、スマホを見たりゴロゴロしたり。そんな何気ない場面が、子どもにとっては「自分はここにいていい」と感じられる大切な時間になることもあります。

無理に会話をしようとせず、ただ同じ空間にいるだけでも十分です。子どもが話したくなったときに、すぐに反応できる距離感を意識しておくとよいでしょう。

家の中で楽しめる「ひと工夫」を

- お気に入りのアニメを一緒に見る

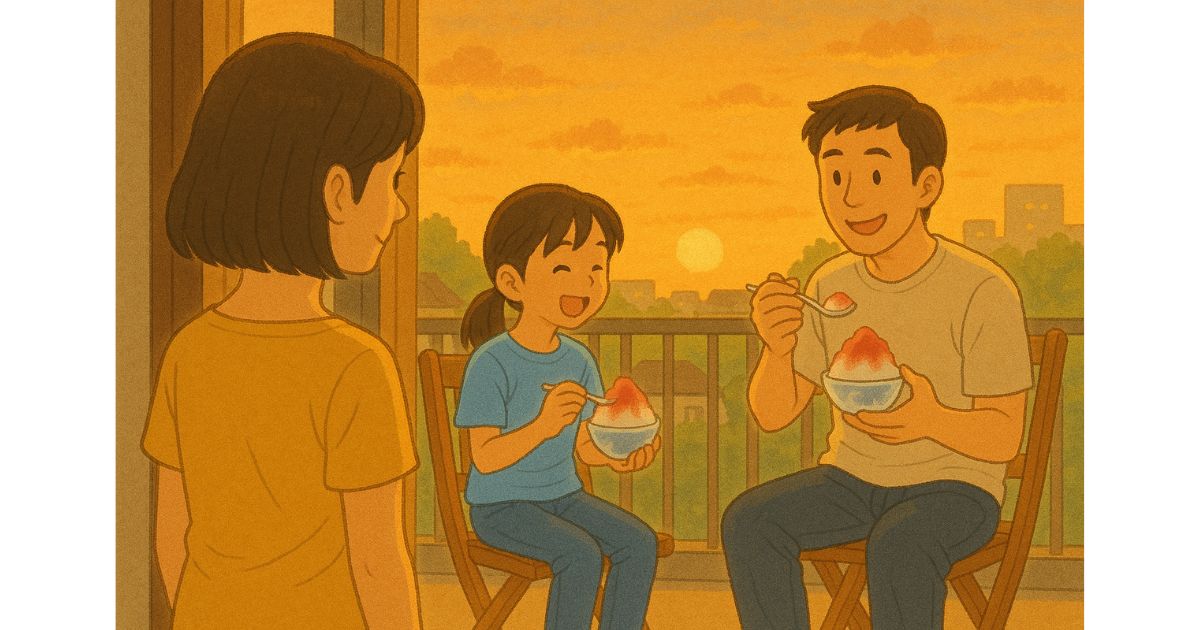

- 冷たいおやつを一緒に食べる

- 少しだけ模様替えをしてみる

- 日記やスケッチブックを用意する

- 虫の声を聞きながら、夜にベランダでお茶を飲む

こうしたちょっとした工夫が、「家にいること=退屈」「夏休みが無駄になっている」という感覚を和らげてくれます。重要なのは、子ども自身がリラックスしていられることです。

「この夏は、これでよかった」と思えるために

子どもにとっての「安全地帯」である家が、プレッシャーのない空間であること。それがこの時期、何よりも大切です。

親の不安に飲み込まれないことが土台になる

「このままでいいのか」「ずっとこのままだったらどうしよう」といった不安が頭をよぎることはあるかもしれません。でも、焦りから何かを言うと、それがそのまま子どもへの圧力になります。

親が「今はこういう時期だ」と腹をくくっていると、子どもも安心して休めます。先のことを考えるより、まずは今日一日を、穏やかに過ごせるように意識することが回復への一歩です。

「動きたくなったときは動ける」ための関係性

一方で、子どもが「何かをやってみたい」と思ったとき、すぐに相談できる関係性があることは、次のステップにつながっていきます。

今すぐ外出や進路の話をする必要はありません。まずは、「家にいる時間」に安心を感じられるような土台づくりから始めましょう。

「不登校で、家で安心して過ごしたい子ども」への親の対応につまづきがあったエピソード

不登校オンライン(キズキ)が見聞きした、「家で安心して過ごしたい子ども」への親の対応につまづきがあったエピソードを紹介します。

※個人の特定に紐づかないよう、複数の事例を統合・編集・再構成しています。

※これまでに同じような対応をしている親御さんを不安にさせるつもりはありません。その上で、「お子さんへの対応」は親だけ・家庭だけで対応しようとせず、不登校のサポート団体を利用することをお勧めします。

1. 「思い出をつくらなきゃ」と焦った夏

中学2年の真央さんは、不登校になって半年が経ち、混乱期のただ中で心の波が大きく揺れていました。夏休みに入っても、一日中家で横になって過ごす日々。そんな様子に焦った母は、「どこかに出かけよう」と日帰り旅行を計画しました。