【不登校回復期】「イベントに行ってみる?」がうまくいくとき・いかないとき【不登校の知恵袋】

夏休み。花火大会や地域のお祭り、親戚との帰省など、家の外でのイベントの予定が増えてきます。そんな中で、「せっかくの夏だし、出かけてみない?」と声をかける保護者の方も多いことでしょう。

けれど、不登校回復期にある子どもにとって、そのひと言がうまく届くこともあれば、逆にプレッシャーになることもあります。

この記事では、「イベントに誘う」ことが子どもの力になるタイミングと、そうでないタイミングの違いについて解説します。どんな言葉が子どもにとって安心につながるのか、保護者としてどんな姿勢で関わるとよいのかを、具体的に見ていきましょう。

【不登校回復期とは】

不登校は、前兆期→進行期→混乱期→回復期という経過を辿ることがよくあります。回復期とは、「不登校状態ではあるものの、心理的状態が改善され、心的エネルギーが溜まりだし、一人での外出が自由になってくる期間」のことです。この記事は、主にこの時期のお子さんがいる保護者さんのための内容です。もちろん、それ以外の時期の方にもお役立ていただけます。不登校回復期の記事一覧はこちら

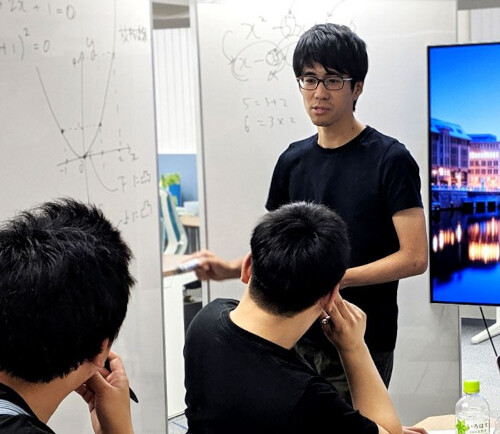

【サポート団体を利用しましょう】

不登校のお子さんのことを、保護者だけで対応する必要はありません。不登校のサポート団体を適切に利用することで、お子さんも保護者さまも、「次の一歩」に進みやすくなります。サポート団体の探し方は、こちらの記事をご覧ください。

目次

子どもの「外出」に見られる回復の兆しとは?

イベントに誘ってもいいかどうかを考える前に、まず押さえておきたいのは、「外出したがる様子」自体が、子どもの心が安定しつつあるサインだということです。

「自分から外に出たい」と言い出す日が増えてきた

回復期の子どもは、日常生活の中で徐々に心のエネルギーが溜まってきます。その一つの表れが、コンビニまでの買い物、夕方の散歩、家族との外食など、「家の外に出ることへの抵抗感」が軽くなっていくことです。

たとえば、朝から部屋にこもりがちだった子が、「ちょっと外の空気吸ってくる」と庭先に出たり、「暑いけどアイス買いに行ってくる」と玄関を出たりするようになったら、それは心が動き始めている証拠です。

「誰かと一緒に」の外出は、ハードルが高いことも

ただし、「誰かと一緒に」「予定された目的地に向かう」外出は、まだ難しさを伴う場合もあります。人の目、音、におい、タイムスケジュールといった要素は、予想以上にストレスになるからです。

イベントへのお誘いが適しているかを判断するには、“単独の外出”と“誰かと行く外出”の違いを意識して見極めることが大切です。

「行ってみる?」がうまくいくときのサイン

「花火大会に行ってみる?」「お祭り、近くでやってるよ」――そんなひと言が、子どもの行動を後押しすることもあります。うまくいくのは、どんなときでしょうか。

自分で「行こうかな」と言い出した

もっとも自然なのは、子どもが自分から「花火、行ってみようかな」と話し出したときです。この場合、親がすべきことは、「ほんと?じゃあ一緒に行こうか」など、あくまで“同伴者”として寄り添う言葉を返すことです。

期待をかけすぎたり、段取りを先回りしたりすると、「あ、なんかめんどくさいかも」と一気にやる気がしぼむこともあります。誘導するより、同意してそっと支える姿勢を意識しましょう。

事前に「行く/行かない」を決めなくていい雰囲気がある

「〇日の〇時に出るから準備してね」と予定を決めるよりも、「あそこで花火あるけど、行きたくなったら教えて」と伝えるほうが、子どもは心理的な自由度を感じやすくなります。

外出を“義務”にしないためには、“決断の先延ばしが許されている”という空気づくりが効果的です。行く直前まで気持ちが揺れてもいい、それでもいいという感覚が、子どもの安心につながります。

「行ってみる?」がうまくいかないときの特徴

一方で、せっかくの好意のつもりが、子どもを追い詰めてる場面もあります。どんな状況だと逆効果になりやすいのでしょうか。

「今がチャンス」と思って急かしてしまう

子どもが少し元気そうに見えたとき、「今なら出かけられるかも」と感じて、勢いでイベントに誘ってしまうことがあります。けれど、親の「今しかない」が、子どもの気持ちとズレていることもあるのです。

「せっかく誘ってるのに」「行けば楽しいのに」と思う気持ちが顔に出てしまうと、子どもは「断ったらがっかりされそう」と感じてしまい、行動へのハードルが上がってしまいます。

子どもの「いや」に引きずられてイライラする

「花火大会どう?」「…行かない」「そう…」と短いやりとりが続くと、親も気まずくなってしまいます。「ずっと家にいて大丈夫なの?」「このままでいいの?」と不安になり、つい表情や言葉が硬くなりがちです。

でも、この時期に大切なのは、子どもの“不安な今”を否定せずに受け止めること。返事が薄くても、断られても、「わかった、また気が向いたら教えてね」と、穏やかに返すだけでいいのです。

声かけの前に見ておきたい「判断ポイント」

イベントへのお誘いが“良い働きかけ”になるかどうかは、子どもの様子によって変わります。誘う前に、以下のような視点で今の状態を観察してみてください。

外出後の様子はどうか?

ちょっとした外出――コンビニ・スーパー・近所の公園など――の後、ぐったりしていないかを見てみましょう。出かけた日は長時間寝込む、食欲が落ちる、という場合は、まだ体力的・心理的エネルギーが不足しているサインです。

逆に、「なんかすっきりした」「ちょっと疲れたけど、楽しかった」という言葉や表情があるなら、次の一歩への前段階と見てよいかもしれません。

音・人混み・においに敏感すぎないか?

イベントでは、音・人・におい・気温など、刺激が多くなります。回復期の子どもは、それらに対して一時的に過敏になっていることも多いです。

「この前、テレビの音がうるさいって怒ってたな」「スーパーで急に不機嫌になったな」という場合は、花火大会などの大音量イベントはまだ避けたほうがいいかもしれません。

「行く・行かない」にこだわらないコミュニケーションの工夫

イベントのお誘いを“行動を促す目的”ではなく、“自然なやりとり”として投げかける工夫もできます。

情報を共有するだけでOK

たとえば、「駅前で夏祭りあるらしいよ」と情報だけ伝えるのもひとつの方法です。判断や返答を求めないことで、子どもは「行く/行かない」のプレッシャーを感じずに済みます。

そのうえで、翌日になって「そういえばあれ、どうだった?」などと話題が続けば、それだけで十分な“接点”です。親が何かを期待していないという姿勢は、子どもにとって驚くほど安心感を与えます。

「行かない」も選択肢として尊重する

「また今度ね」「行かなくてもいいよ」など、“断っても大丈夫”というメッセージをセットで添えておくと、子どもは“受け入れられている”と感じやすくなります。

行かないことが悪いわけではなく、その選択も本人の“調整力”だということを、親が理解していると伝わると、関係はよりしなやかになります。

「イベント行ってみる?」がうまくいかなかったエピソード

不登校オンライン(キズキ共育塾)が見聞きした、「イベント行ってみる?」がうまくいかなかったエピソードを紹介します。

※個人の特定に紐づかないよう、複数の事例を統合・編集・再構成しています。

※これまでに同じような対応をしている親御さんを不安にさせるつもりはありません。その上で、「お子さんへの対応」は親だけ・家庭だけで対応しようとせず、不登校のサポート団体を利用することをお勧めします。

1:思いつきの誘いに、重たい沈黙

中学3年生の玲奈さん。ようやく一人で近所のコンビニに行けるようになった頃、母親に「明日の花火大会、行ってみる?」と誘われました。