自然災害の後、子どもが「学校へ行きたくない」と言い出した! 親が知っておきたい3つのこと

目次

地震、津波、台風、集中豪雨、火山噴火など、日本は自然災害に見舞われやすい国です。とりわけ今年2024(令和6)年は、元日に発生した能登半島地震によって、そのことを強く意識させられる年になりました。

今も全国に、地震のほか洪水や土砂災害などの自然災害によって、何か月も、あるいは何年もの間、被害の渦中にある方たちがおおぜいいます。

自然災害が起こったとき、わたしたちは心に大きなストレスやダメージを受けます。たとえば、次のようなことがらがその原因になります。

・身近な人が亡くなること

・自宅やたいせつなものが壊れたり、失われたりすること

・ペットがいなくなったり、亡くなったりすること

・慣れ親しんだ風景が急に変わり果ててしまうこと

人生経験の豊富な大人であっても、大きなショックを受けて体調を崩し、回復まで長い時間がかかることも少なくありません。心も体も成長過程にある子どもなら、なおさらです。

自然災害の後に、子どもが学校へ行けなくなった!

自然災害の後、子どもが朝起きられなくなったり、「学校へ行きたくない」と言い出したりすることもあるでしょう。

自然災害による心身のダメージによって、子どもが学校へ行けなくなる理由として、以下の3つが考えられます。

災害に起因するケース1 「急性期の反応」

災害に起因するケース2 「廃用症候群」

災害に起因するケース3 「PTSD」

それぞれのケースについて詳しく見ながら、保護者の方にできることをご一緒に考えてみましょう。

災害に起因するケース1 急性期の反応

「急性期の反応」は、心に大きなストレスやダメージを受けた直後に起こる心身の反応のことです。子どもにも大人にも起こります。

「急性期の反応」は、心に大きなストレスやダメージを受けた直後に起こる心身の反応のことです。子どもにも大人にも起こります。

自然災害に限らず、仕事での失敗や失恋など、大きなショックを受ける出来事の後に、しばらく食欲がなくなったり、何も手につかなくなったりした経験がありませんか?

子どもの場合には、おもに次のような反応が起こることがあります。

・イライラして暴れる

・小さな物音を嫌がったり、怖がったりする

・身体の不調を訴える(ケガや感染症など、明らかな異常を除く)

・今までできていたことができなくなる

こうした「急性期の反応」は、誰にでも起こり得る、ごく正常な反応です。

子どもの普段とは違う様子に、保護者のなかには「これはPTSDでは?」と心配になる方もいるかもしれません。しかし、この後説明しますが、PTSDはきっかけになる出来事の直後に診断されるものではありません。

自然災害の後の「急性期の反応」は、成長過程の子どもの心が大きなショックを受け止めて、自分なりに消化しようとしている時に起こっているものです。

あわてて「病気扱い」する必要はありません。自然な反応であることを知っておいた上で、子どもの心のはたらきを見守り、回復を待ちましょう。

もし、食事や水分が摂れない、眠れない日が続いているなど、子どもや保護者が衰弱している場合は、状況に応じてアクセス可能な医療関係者などに連絡してください。

災害の規模によっては、普段利用している医療機関が通常通りの診療を行えないこともあります。困ったときには家族だけで対応しようとせず、周囲の方へ助けを求めてください。

災害に起因するケース2 廃用症候群

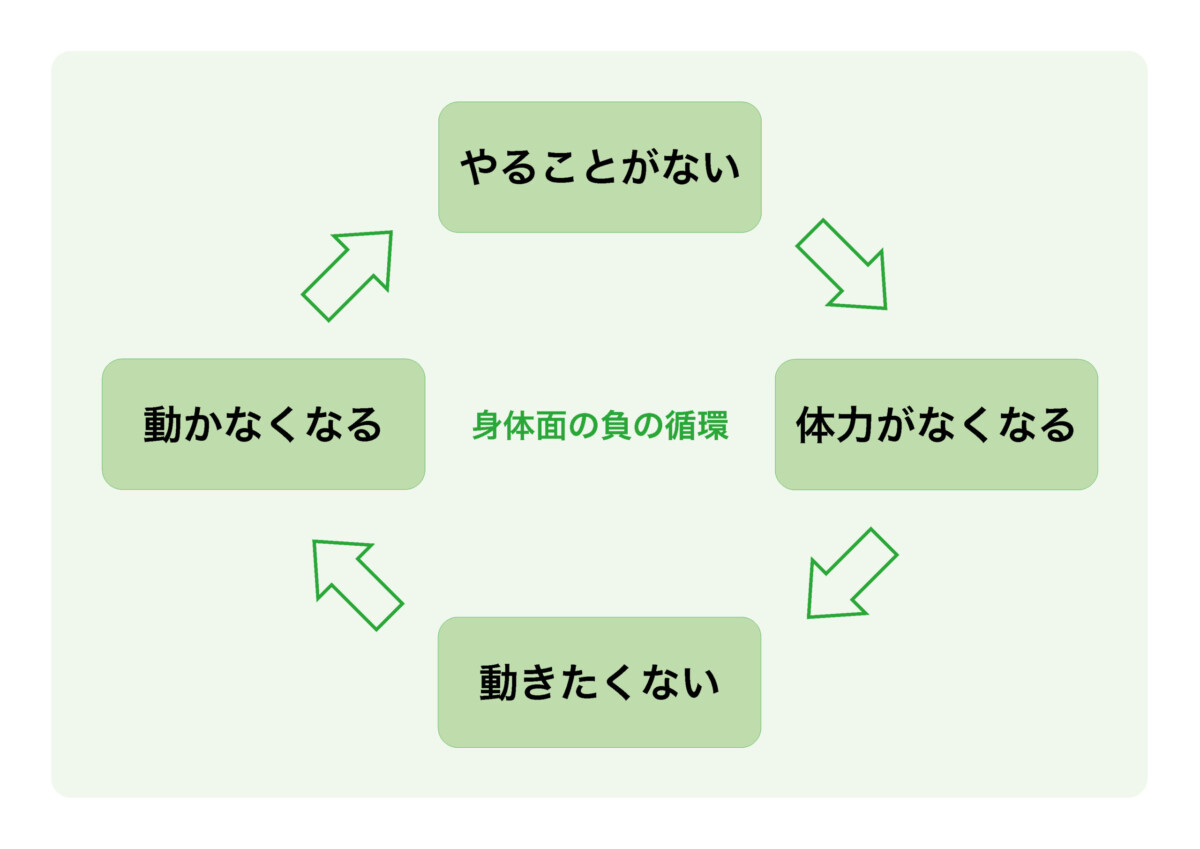

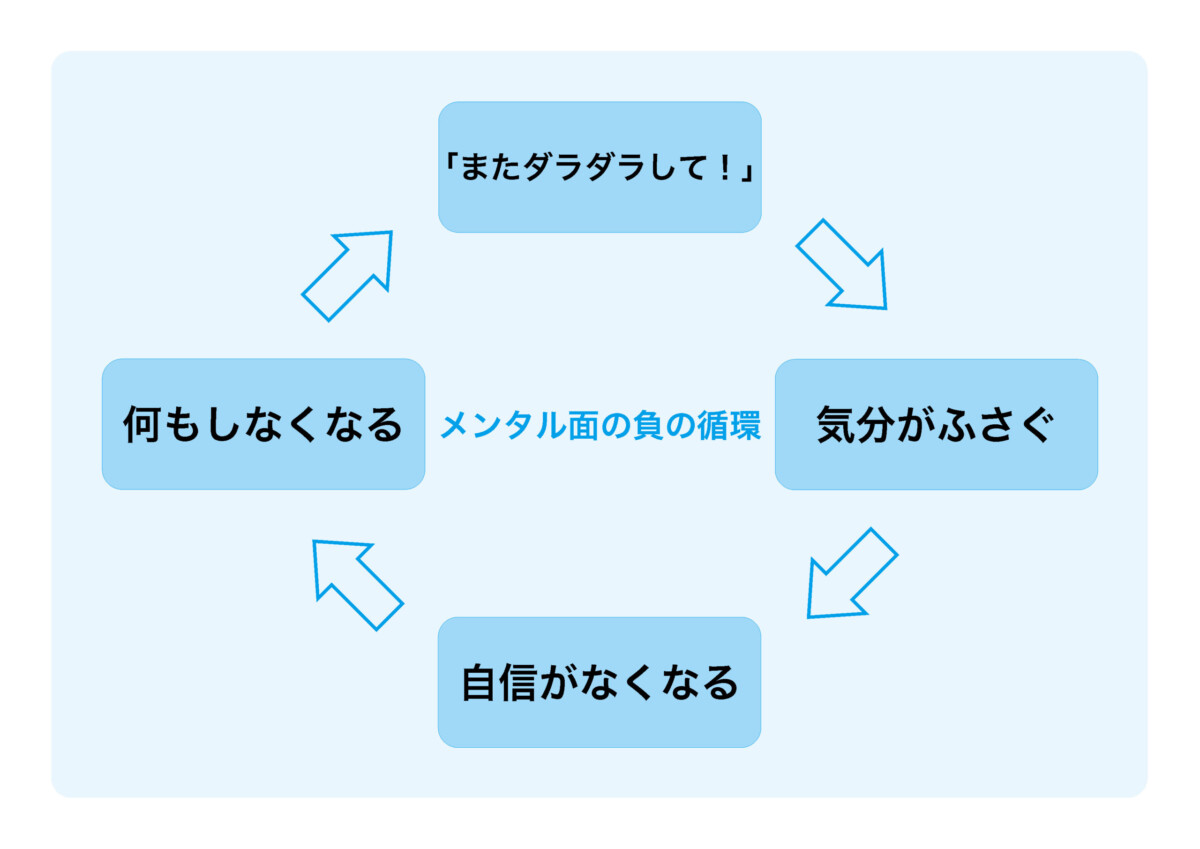

「廃用症候群」は、いわゆる「生活不活発病」のことです。長期間身体を動かさない状態が続くことで起こる、さまざまな症状を指します。筋力や呼吸機能などが弱くなるなど、おもに身体への影響がよく知られていますが、眠れなくなる、気分がふさぐなど、メンタルへの影響もあります。

「廃用症候群」は、いわゆる「生活不活発病」のことです。長期間身体を動かさない状態が続くことで起こる、さまざまな症状を指します。筋力や呼吸機能などが弱くなるなど、おもに身体への影響がよく知られていますが、眠れなくなる、気分がふさぐなど、メンタルへの影響もあります。

自然災害の後、インフラの回復に時間がかかり、しばらく自宅や避難所等で過ごさなければならない場合などに注意が必要です。

「廃用症候群」は高齢者に起こるもので、子どもには関係ないと思われる方もいるかもしれません。確かに、高齢者や持病のある人は「とくに注意が必要」とされています。

しかし、「廃用症候群」はすべての年齢の人に起こります。近年では、新型コロナウイルス感染症流行による外出制限や、「インドア」での娯楽への過剰な傾倒により、若年層にも「廃用症候群」のリスクが高まっています。

子どもについても、東日本大震災の被災地での子どもの身体的変化として、「廃用症候群」報告されています。

参考:倉元綾子「質疑応答と討論(テーマ:震災復興の中の子どもたちの姿から家政学の役割を考える、(一社)日本家政学会家政学言論部会企画・公開シンポジウム)」、 一般社団法人日本家政学会家政学原論研究部会『家政学原論研究』 50 巻、2016 年

子どもが「ダラダラしている」ように見えても、叱ることが逆効果になることがあります。「動かないけれどヒマを持て余している」状態であれば、何か小さな活動を提案してみましょう。

活動の一例として、ラジオ体操が挙げられます。

東日本大震災の被災地では避難所でラジオ体操が行われ、「子どもたちを巻き込む」ことで、高齢者の参加を促しました。このケースでは、当初想定していたのは高齢者の「廃用症候群」の予防でした。結果的には、子どもたちと高齢者の両方にとってよい取り組みだったと言えます。

参考:冨士佳弘、渡邉学「東日本大震災における災害医療班としての活動報告」、日本理学療法学会連合『理学療法学』Vol.39 Suppl. No.2(第47回日本理学療法学術大会 抄録集)、2012年

何か活動を始めようとするとき、おそらく気になるのが、「やる気が先か、行動が先か」問題です。

認知行動療法の一つに、「行動活性化療法」があります。この療法の考え方では、気乗りしなくてもとりあえず動いてみることで、後から気分の変化を感じることができるとしています。

最初から無理やり「やる気」「元気」といったポジティブな感情をもつ必要はありません。何でもいいから「とりあえずだまされたと思ってやってみる」。それが、心身ともに負の循環から抜け出すきっかけになります。

もちろん、ケガや発熱など、明らかに安静が必要な場合には、それらの症状からの回復を最優先にしてください。

災害に起因するケース3 PTSD

報道などで、PTSD(心的外傷後ストレス障害)について見聞きしたことがある方も多いでしょう。災害や戦争などで悲惨な体験をした人が、長い期間にわたってその記憶に苦しみ続けるようすが、ドキュメンタリーなどのノンフィクション番組のほか、映画などフィクション作品でも扱われています。

報道などで、PTSD(心的外傷後ストレス障害)について見聞きしたことがある方も多いでしょう。災害や戦争などで悲惨な体験をした人が、長い期間にわたってその記憶に苦しみ続けるようすが、ドキュメンタリーなどのノンフィクション番組のほか、映画などフィクション作品でも扱われています。

PTSDが広く認知されるようになり、自然災害などの直後に起こる「急性期の反応」をPTSDと誤解したり、混同したりする例もあります。

PTSDは、「急性期の反応」が回復せず、心に大きなストレスやダメージを受ける体験から1か月経っても続き、生活に支障が出ている場合に、医師によって診断されます。

参考:厚生労働省 e-ヘルスネット「PTSD」

自然災害の後、1か月経っても子どもの心身の不調が回復せず、「学校へ行きたくない」「学校へ行けない」という状態が続く場合は、医療機関へ相談してください。

なお、「急性期の反応」の継続が1か月に満たなくても、医療機関で「急性ストレス障害」と診断され、治療を受けることができる場合があります。食事が摂れなくて痩せてきている、自分を傷つけようとするなど、子どもの心身の状態が心配なときには、迷わずに医療機関に相談してください。

こんなケースにも気をつけて! 「自然災害はあくまできっかけに過ぎず、これまでがまんしていた」ことも

自然災害による心身のダメージによって、子どもが学校へ行けなくなる3つのケースについて見てきました。

自然災害による心身のダメージによって、子どもが学校へ行けなくなる3つのケースについて見てきました。

もう1つ、見逃せないケースがあります。

それは、「自然災害はあくまできっかけに過ぎず、これまでがまんしていたケース」です。

自然災害では人命や財産に被害がなく、短い期間で生活が元通りに戻ったのに、なぜか子どもが「学校へ行きたくない」と言い出した。この場合、自然災害が直接の理由ではないかもしれません。

豪雨や豪雪、降灰などで一時的に学校が休みになったり、自宅が被災してしばらく登校できなくなったりするなど、「学校へ行かなくていい状況」がふいに訪れる。

そんなとき、それまで学校に対してずっとつらい気持ちをがまんしていた子どものなかには、張り詰めていた緊張の糸が切れて、ほっとした気持ちになる子どももいるでしょう。

自然災害などの大きな出来事が起こったとき、わたしたちはつい、さまざまな事柄をその出来事と関連づけて考えがちです。しかし、「それとこれとは別のこと」である可能性を、注意深く意識しておきたいものです。

自然災害後の子どもの不登校も、「自然災害のせいとは限らない」と考えて、子どもと向き合ってみてください。それが、子どもにとってより適切なケアにつながるための、たいせつな一歩になるでしょう。

【参考記事】

親も教師もカン違いしています。子どもが学校を休み始めたら「もう限界」なんです

不登校は「甘え」ではありません|その理由・デメリット・接し方を解説

「10年耐えてきた子は、回復するのに10年かかります」 フリースクール代表が語る、親が不登校の子どもを支える秘訣

* * * * *

この記事では、自然災害後の子どもの心身の状態に注目して、子どもの「学校へ行きたくない」についてご一緒に考えました。「不登校オンライン」では、自然災害直後に保護者の方にできる「子どもの心のケア」について、さらに踏み込んでご紹介する予定です。