子どもの不登校、夫婦での対応の話し合い【不登校と夫婦関係のアンケートから(3-1)】【調査報道】

ウェブメディア「不登校オンライン」は、2025年3月12日〜25日に、お子さんが不登校・行き渋りである(であった)保護者さまを対象に、「不登校の保護者の夫婦関係」についてのアンケートを実施しました。

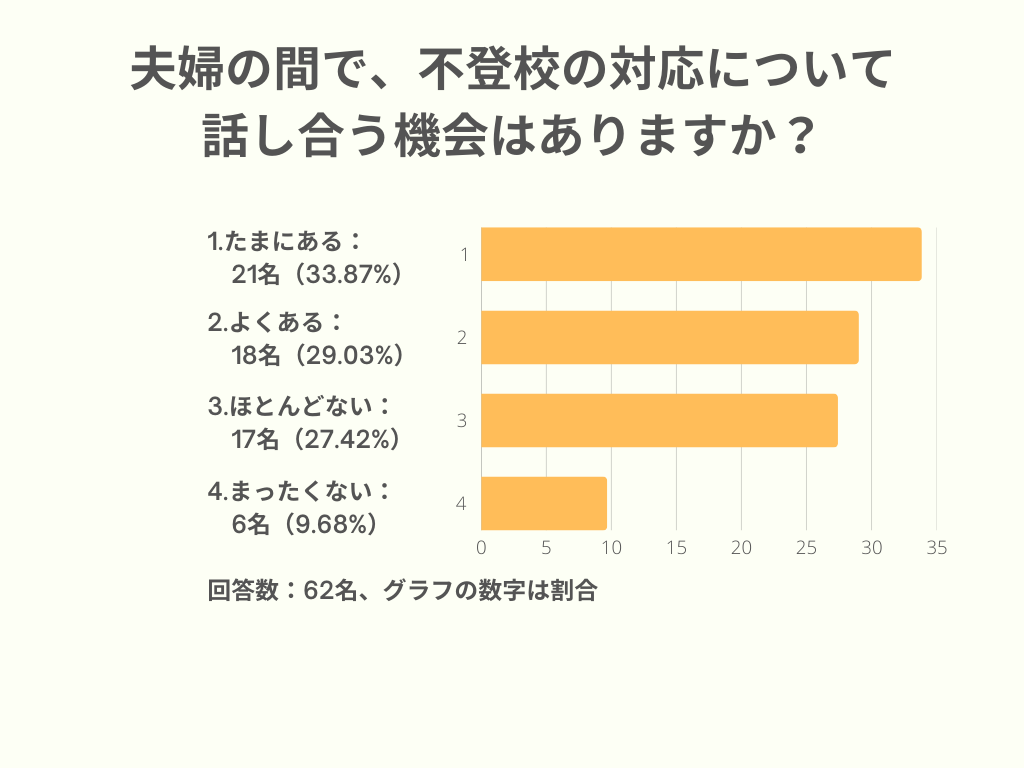

「夫婦の間で、不登校の対応について話し合う機会はありますか?」という設問への回答は62名で、内訳は次の通りでした。

- たまにある:21名(33.87%)

- よくある:18名(29.03%)

- ほとんどない:17名(27.42%)

- まったくない:6名(9.68%)

本記事では、その設問に関連した「子どもの不登校について、どんな話し合いをしていますか?」という設問にお寄せいただいたエピソードと、キズキ不登校相談員・伊藤真依からのコメントを紹介します。

※紹介内容は、回答原文をもとに、不登校オンライン編集部が類型化・再構築・編集を行ったものです。

※回答者:全て「妻(不登校の子どもにとっての母親)」、敬称略、順不同で、poreru、なお、ぺんま、153、さくらママ、きなこ、まんぼう、あくう、みーちゃん、しんのすけ、あじたま、ゼロ、やまぐち、あげは、ごくらく、みかん、yoshino、きんたろう、コ、うつぼ、natsumi、らい、み、もりこ、すいーとぽてと、hum、ま、みえころ、F母、Hideko、まるこ、ゆーみー、みも、まさき、もも、しーちゃん

目次

- 類型①-1たまにある:報告中心―「話し合い」ではなく「状況報告」

- 類型①-2たまにある:役割分担(静観・信頼の形)

- 類型①-3たまにある:伝える努力(温度差を抱えながら)

- 類型①-4たまにある:関心が薄い(否定はしないが積極的ではない)

- 類型②-1ほとんどない:かつては話し合ったが、意見の不一致で断念―「対話を試みたけれど、もう話し合えない」

- 類型②-2ほとんどない:依頼・報告のみ―「話し合いではなく、必要なことだけを伝える」

- 類型②-3ほとんどない:関心はあるが関与しない―「聞いてはくれる。でも、話し合いにはならない」

- 類型②-4ほとんどない:家庭の役割分担として固定化された―「妻がすべてを担い、夫は補助的」

- 類型③-1よくある:共に考えるパートナー―「子どもを中心に、ふたりで向き合う」

- 類型③-2よくある:役割分担―「できることを分け合いながら、連携して対応」

- 類型③-3よくある:気質・特性理解―「この子の個性を受け入れることから始めよう」

- 類型③-4よくある:現実的選択―「無理させるより、できることから」

- 類型③-5よくある:将来設計・不安共有―「今どう接するか、そしてこの先どうなるのか」

- 不登校相談員・伊藤真依(株式会社キズキ)のコメント

- 「不登校の保護者の夫婦関係」アンケート関連記事一覧

類型①-1たまにある:報告中心―「話し合い」ではなく「状況報告」

夫との間で、不登校について深く話し合うことはほとんどありません。ただ、子どもの日々の様子や学校とのやり取りについては、必要に応じて伝えています。

たとえば、教育センターへの相談や放課後等デイサービスの見学に行った後は、その内容を簡単に報告しています。フリースクールや塾といった金銭が関わるときも同様です。

しかしそれらは「話し合い」ではなく、あくまで「共有」にとどまっています。夫は子どもと直接関わろうとはせず、「お前がなんとかしろ」と言うようなスタンスです。

私自身も、もはや相談ではなく報告として済ませることが習慣になっています。

類型①-2たまにある:役割分担(静観・信頼の形)

夫は現在、体調面の問題も抱えていることから、子どもの不登校に対して積極的に関与することはありません。

ただ、それを責めるつもりはありませんし、本人も「子どもはきっと大丈夫だ」と言って静かに見守っています。

夫婦で「こうしよう」「ああしよう」と話し合うことはないものの、「学校にうまく馴染めるタイプではないのだから、無理に合わせようとしなくていい」と、どこかで不登校を受け入れている部分もあります。

私が主に対応し、必要があれば伝える、という暗黙の了解のようなものができています。

類型①-3たまにある:伝える努力(温度差を抱えながら)

夫は、不登校という状況を心の底ではなかなか理解できないようです。

でも私は、「理解できなくてもいいから、せめて受け入れてほしい」と繰り返し伝えてきました。日々の過ごし方や進路のこと、これからどう支えていくかなど、折に触れて話すようにしています。

ただ、夫の反応はいつも淡白で、あまり議論や協議にはなりません。話し合いが成り立たないわけではありませんが、感覚のズレは常に感じています。

子どもへの関わり方については、「これはしないでほしい」「こうしてくれると助かる」と、具体的にお願いをすることで、すれ違いを防ごうとしています。

類型①-4たまにある:関心が薄い(否定はしないが積極的ではない)

子どもが不登校になった当初は、対応について多少は話し合っていました。

たとえば「行き渋り」の時の対応について意見交換したこともありましたが、今ではそうした機会もほとんどなくなりました。

夫は不登校自体を強く否定するわけではありませんが、だからといって積極的に関わるわけでもなく、「まあ仕方ないね」と受け流すような態度です。

そのため、こちらとしては最低限の情報だけを伝えておくにとどめており、「確認し合う」くらいの関わり方になっています。

類型②-1ほとんどない:かつては話し合ったが、意見の不一致で断念―「対話を試みたけれど、もう話し合えない」

子どもが不登校になった当初は、夫婦でどう対応するか何度か話し合いました。でも、私たちはまったく考え方が違いました。

夫は「首に縄をかけても学校に行かせろ」と言い、家庭でも学校と同じように時間割を作って、きっちり勉強させるべきだと主張しました。ゲームやYouTubeも厳しく制限したいというのが夫の考えでした。

私は、子ども自身の気持ちを大切にしたいと思っていたので、そのような管理的な関わりには強く反対しました。

話し合いは平行線のまま終わり、それ以降は、お互いその話題を避けるようになってしまいました。今では、必要最低限の報告だけで、子どものことについて深く話すことはありません。

類型②-2ほとんどない:依頼・報告のみ―「話し合いではなく、必要なことだけを伝える」

夫との間に、子どもの不登校についてきちんとした「話し合い」があるとは言えません。私から、どうしても必要なことだけを伝える、という関係です。

たとえば、フリースクールを検討する際の費用の相談や、学校からの連絡事項、付き添い登校が必要な場合のお願いなどがそれにあたります。

夫は基本的に私に任せきりで、自ら積極的に関わろうとはしません。子どもの様子について私が報告すれば「そうか」と受け止めはするものの、そこから意見を交わすようなことはありません。

LINEでやり取りすることはありますが、それも短いやり取りで終わることがほとんどです。

類型②-3ほとんどない:関心はあるが関与しない―「聞いてはくれる。でも、話し合いにはならない」

夫は、子どもの不登校に無関心ではありません。ときどき「最近、変わったことはあるか?」と私に尋ねてきます。

でも、それはあくまで様子を聞くだけで、具体的にどう対応するかについては話し合いになりません。本人は「自分が関わらない方がいい」と思っているようで、深く関与するのを避けています。

そのため、私のほうも何かを相談したり、意見を求めたりすることは減っていきました。話すことがないし、聞かれることもない。必要なことがあれば伝える、という静かな関係が続いています。

類型②-4ほとんどない:家庭の役割分担として固定化された―「妻がすべてを担い、夫は補助的」

我が家では、子どもへの対応は私の担当という雰囲気が定着してしまっています。夫とは、PTAの参加をお願いしたり、付き添い登校や居場所探しなど、部分的な協力を依頼することはありますが、それ以外は私がすべて担っています。

夫は不登校について深く関わろうとはせず、「自分が出る幕ではない」と感じている様子です。そのため、夫婦の間で「こうしていこう」という方針を話し合うようなことは、ほとんどありません。

夫は指示されれば動く、という立場にとどまり、主導権は完全に私にあります。

類型③-1よくある:共に考えるパートナー―「子どもを中心に、ふたりで向き合う」

我が家では、子どもの不登校について、夫婦で頻繁に話し合っています。日々の様子や小さな変化に気づいたときは、お互いにその気づきを共有し合い、次にどう接するかを考えます。

たとえば「今日は少し笑顔が多かった」「昨日は夜更かししていたから、午前中は様子を見ることにしよう」など、細やかな観察がベースです。学校とのやりとり、今後の進路、フリースクールの活用方法など、何でも話題になります。

家族として一緒に支える姿勢が自然にできていて、「この子のことは、ふたりで考えていこう」という感覚があります。

類型③-2よくある:役割分担―「できることを分け合いながら、連携して対応」

夫とは、お互いの役割分担についてよく話しています。たとえば、学校や病院との連絡は私が担当し、子どもと話すタイミングやサポートの手配は夫が考える、といった具合です。

月に一度の児童相談所への相談の前には、現在の状況をしっかり共有します。日々の様子もLINEで連絡を取り合っていて、「どこまで関わるか」「今日は見守るだけでいいか」など、状況に応じて柔軟に対応を調整しています。

話し合うことで、無理なく支え合える関係ができています。

類型③-3よくある:気質・特性理解―「この子の個性を受け入れることから始めよう」

子どもが不登校になってから、私たちは「この子の特性」について深く向き合うようになりました。

子育ての方法を見直し、「良かれと思ってやっていたことが、実はこの子には負担だったのかもしれない」と夫婦で反省もしました。

「特性だから、無理に登校させるのではなく、まずは受け入れよう」「休む日があっても大丈夫」と話し合い、家の中の雰囲気をよくすることを最優先に考えるようになりました。

子どもが安心して話せる空間を作ることが、私たちの共通の目標です。

類型③-4よくある:現実的選択―「無理させるより、できることから」

子どもが小学校6年生になってから不登校になったとき、「今、無理に登校させて問題行動が起きるくらいなら、少し休んでもいいのではないか」と夫と話しました。1年生だったら別かもしれないけれど、ここまでがんばってきたのだから、と。

夫婦で「子どもの意思を尊重しよう」と方針を共有し、そのうえでフリースクールや放課後登校の選択肢を探しました。出席認定のことも一緒に調べて、家にいる時間の過ごし方についても工夫しています。現実的な選択肢を模索しながら、柔軟に対応しています。

類型③-5よくある:将来設計・不安共有―「今どう接するか、そしてこの先どうなるのか」

子どもの不登校については、「今どう接するか」だけでなく、「将来、この子がどんな道を歩めるのか」についても夫婦でよく話します。

私たちにできることは何か、どうすればこの子が生きやすくなるか、それを日常的に考えるようになりました。

一緒に情報を調べ、新しい制度やサービスを見つけるたびに共有しています。未来に対する不安はありますが、それを一人で抱え込まずに済むのは、話し合いができているおかげだと思っています。

不登校相談員・伊藤真依(株式会社キズキ)のコメント

子どもの不登校という出来事は、家族にとっての「見直しの機会」でもあります。全てを完璧に分担し合う必要はありませんが、少しずつでも「共有する」「考え合う」関係が築けると、片一方に負担が偏らず家族全体がより安定して支え合えるようになります。

はじめから考え方やスタンス、熱量が夫婦で一致しているご家庭の方が少ないですので、最初に向き合い方の差を感じたとしても焦らずに情報共有と歩み寄りを続けていくことが大切です。

夫婦の間だけで解決が難しい場合には、専門家の意見を取り入れることも効果的です。

「困った」と感じたら一人で抱え込まず、夫婦関係についても気軽にご相談いただけたらと思います。

■不登校が「特別」ではない、LINEを利用したクローズな環境で親同士のコミュニケーションができる「親コミュ」はこちら

ーーーーー

■不登校の親が一人で抱え込まないためのLINEオープンチャットのコミュニティ「不登校の親ネット」はこちら

関連記事

「不登校の保護者の夫婦関係」アンケート関連記事一覧

本アンケートに関連する記事は、下記をご覧ください。

関連記事