【調査報道】お子さんは「学校に行きたくない」と言ったことはありますか?保護者としてどう対応して、その後どうなりましたか?(1)

「学校に行きたくない。」その一言の裏には、どんな気持ちが隠れているのか?また、親としてどんな対応をしたらよいのか?

今まさに悩みもがいている親御さんもいるでしょう。

2025年6月、私たちウェブメディア「不登校オンライン」では、「子どもの『学校に行きたくない』という声」と「その後の状況」「親の対応」について、リアルなお声をお聞きするアンケートを実施し、102名から回答をいただきました(※1)(アンケート募集時の記事はこちら)。本記事では、その結果と、結果に基づく編集部の分析などをお伝えします。

なお、2025年10月29日に文部科学省が公表した資料(※2)によると、2024年度の不登校の小・中学生は過去最多の35万3,970人に達しました。「学校に行きたくない」と悩むお子さん、そして支える親御さんの一助となれば幸いです。

※1:ご回答全体は102名で、うち、お子さんが「学校に行きたくない」と発言されたことのある方が97名でした。以下、その97名の結果についてお伝えします。

※2:令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について

目次

- 1.総論:子どもの「行きたくない」は、“深いSOS”

- 2.「学校に行きたくない」発言の後、98%が不登校・五月雨登校に

- 3.子どもが「学校に行きたくない」と言った当時の様子〜体調不良などの兆候が〜

- 4.学校に行きたくない理由〜「不安・気分の落ち込み」が一番多い〜

- 5.「学校に行きたくない」発言、一番多いのは小学校1年生

- 6.「学校行きたくない」発言の約60%は長期休み明け「ではない」

- 7.学校に行きたくない理由を後から話すことも多い

- 8.子どもが「学校に行きたくない」と言ったとき、親の対応・感情は

- 9.やってよかった!と感じる行動を紹介~まずはじっくり話を聞いて~

- 10.しなければよかった!NGな対応、一番は「登校させようとした」

- 11.「学校に行きたくない」と言うお子さんがいる親御さんへ~今だから言えるアドバイス~

- 12.お子さんの「学校に行きたくない」に類する発言や、不登校・五月雨登校についての自由記述

- 13.まとめ~子どもの「学校に行きたくない!」の気持ちを受け止めよう~

- 14.キズキ共育塾不登校相談員・伊藤真依のコメント

- 15.アンケート協力者さまのご紹介

- 16.今回のアンケートの自由記述の詳細などはこちら

1.総論:子どもの「行きたくない」は、“深いSOS”

今回のアンケート結果は、「学校に行きたくない」という言葉が、一過性のわがままや気まぐれではないことを、はっきりと示しています。

多くの子どもが、その一言のあとに実際に不登校や五月雨登校の状態へと移行しており、「学校に行きたくない」は、心の限界を知らせる“最後のサイン”になっているケースが圧倒的でした。

そしてもう一つ見えてきたのは、子どもがそのサインを出す前には、「前兆」を見せることが多いということです。

体調不良、情緒の揺れ、無気力、学校や友達の話をしなくなる——そうした小さな変化が、時間をかけて積み重なっています。

親としてできることは、「なぜ行けないの?」と問い詰めることではなく、「どんな気持ちでそう言っているのか」を一緒に探すこと。登校を目標にするよりも、まずは安心して過ごせる時間と環境を整えることが、「回復」への第一歩になります。

今回の調査は、「学校に行きたくない」という声に、社会全体がどう耳を傾け、どう支えるかを考えるための出発点でもあります。親御さん一人で抱え込まず、支援者・専門家・地域がつながることで、子どもたちの「もう大丈夫」という日が必ず訪れます。

2.「学校に行きたくない」発言の後、98%が不登校・五月雨登校に

お子さんが「学校に行きたくない」と声に出したのなら、それは、単なる気まぐれや甘えではなく、心からの大事なサインです。

注目したいのは、アンケートで設けた、「お子さんが学校に行きたくないと言った後の状況について教えてください」の項目への回答です。「学校に行きたくない」と打ち明けたあと、主に以下の状況が見られていました。

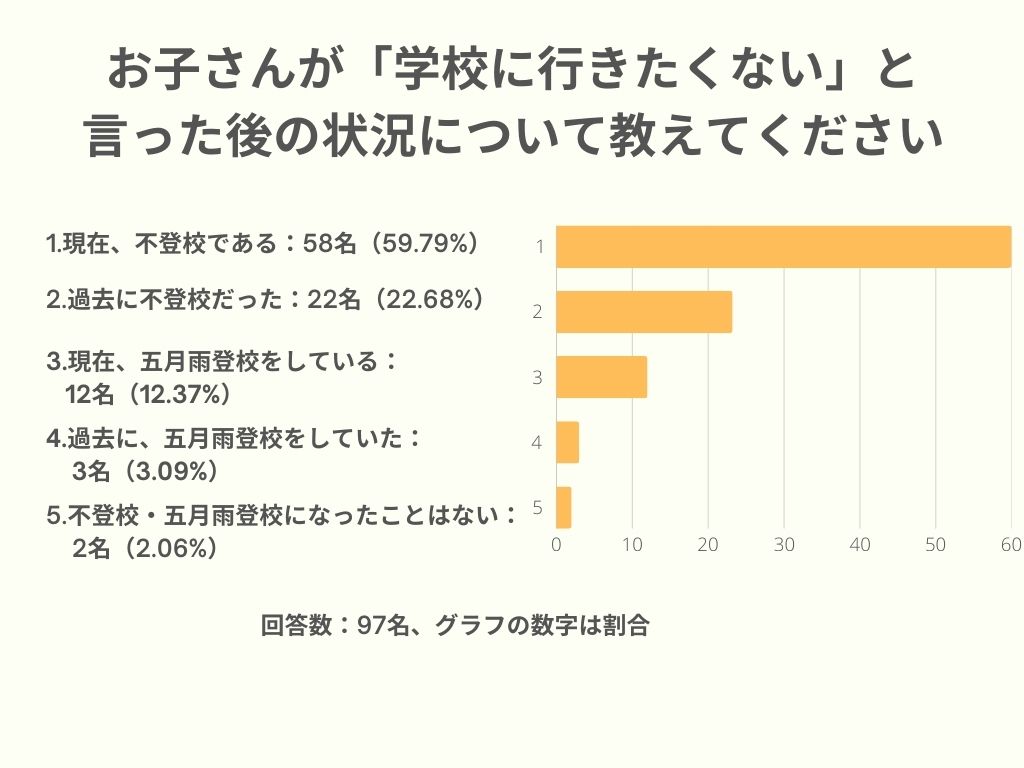

お子さんが「学校に行きたくない」と言った後の状況について教えてください(回答:97名)

- 現在、不登校である:58名(59.79%)

- 過去に不登校だった:22名(22.68%)

- 現在、五月雨登校をしている:12名(12.37%)

- 過去に、五月雨登校をしていた:3名(3.09%)

- 不登校・五月雨登校になったことはない:2名(2.06%)

アンケートによると、「学校に行きたくない」と言った後、「現在不登校である」という回答が約60%です。さらに「過去に不登校だった」という回答も多く、合わせて80%以上が一時的または継続的な不登校を経験していることがわかりました。

また、「現在五月雨登校をしている」「過去に五月雨登校をしていた」まで含めると、約98%の家庭で、継続的に学校に通えない状態を経験しているという結果になります。対照的に、「不登校・五月雨登校になったことはない」と回答した家庭はわずか2%にとどまりました。

この結果が示しているのは、「学校に行きたくない」という言葉は、子どもの心がすでに限界に近づいているサインであるということです。まだ登校しているうちは「何とかなる」と思いがちですが、早い段階でその声に気づき、寄り添いましょう。

「学校に行きたくない」は、決して軽視してはいけない大切なメッセージです。その言葉を真剣に受け止めることから始めてください。

3.子どもが「学校に行きたくない」と言った当時の様子〜体調不良などの兆候が〜

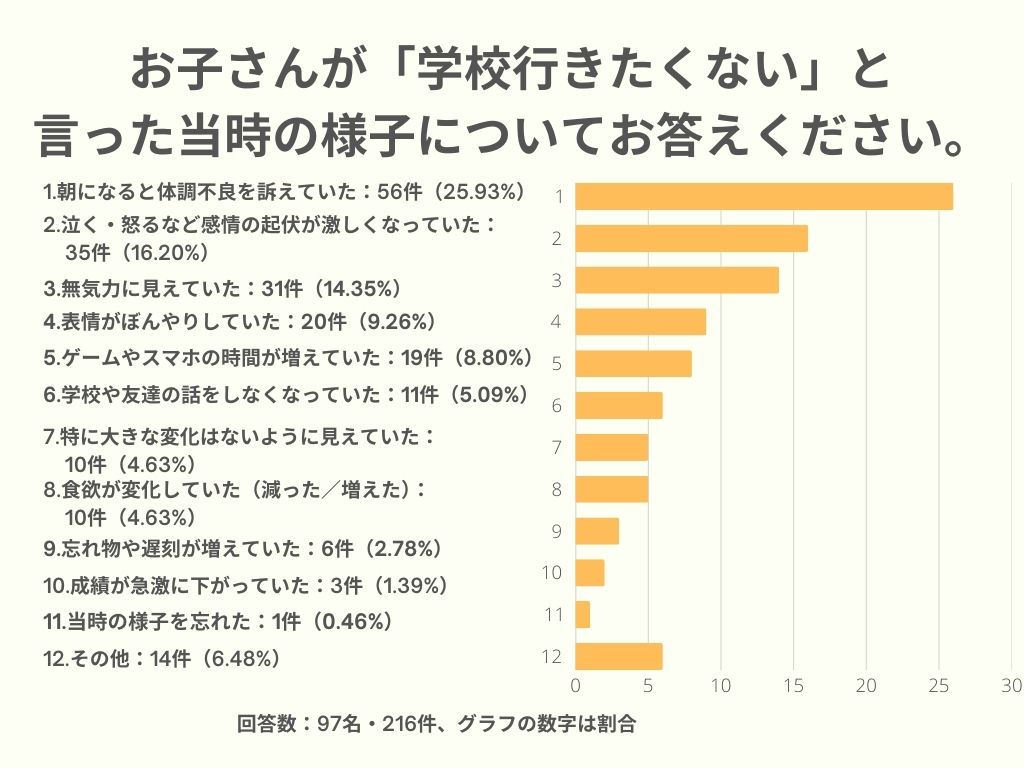

なお、「学校に行きたくない」という言葉の前には、多くの家庭で前兆ともいえるサインが見られていました。もっとも多かったのは「朝になると体調不良を訴えていた」で、腹痛や頭痛など身体症状として現れるケースが目立っています。

次いで「感情の起伏が激しくなった」「無気力に見えた」など、情緒面の変化を挙げる声も多く聞かれました。

お子さんがなかなか自分の気持ちを話さない場合、こうした前兆にも気を配ってください。

お子さんが「学校行きたくない」と言った当時の様子についてお答えください(回答:97名216件)

- 朝になると体調不良を訴えていた:56件(25.93%)

- 泣く・怒るなど感情の起伏が激しくなっていた:35件(16.20%)

- 無気力に見えていた:31件(14.35%)

- 表情がぼんやりしていた:20件(9.26%)

- ゲームやスマホの時間が増えていた:19件(8.80%)

- 学校や友達の話をしなくなっていた:11件(5.09%)

- 特に大きな変化はないように見えていた:10件(4.63%)

- 食欲が変化していた(減った/増えた):10件(4.63%)

- 忘れ物や遅刻が増えていた:6件(2.78%)

- 成績が急激に下がっていた:3件(1.39%)

- 当時の様子を忘れた:1件(0.46%)

- その他:14件(6.48%)

4.学校に行きたくない理由〜「不安・気分の落ち込み」が一番多い〜

「学校に行きたくない」という声の多くが、不登校や五月雨登校につながっているとわかりました。お子さんは、なぜ学校に行きたくないのでしょうか?その理由に迫ります。

アンケートの、「お子さんが話した学校に行きたくない理由を教えてください」の項目に、以下の回答が寄せられています。

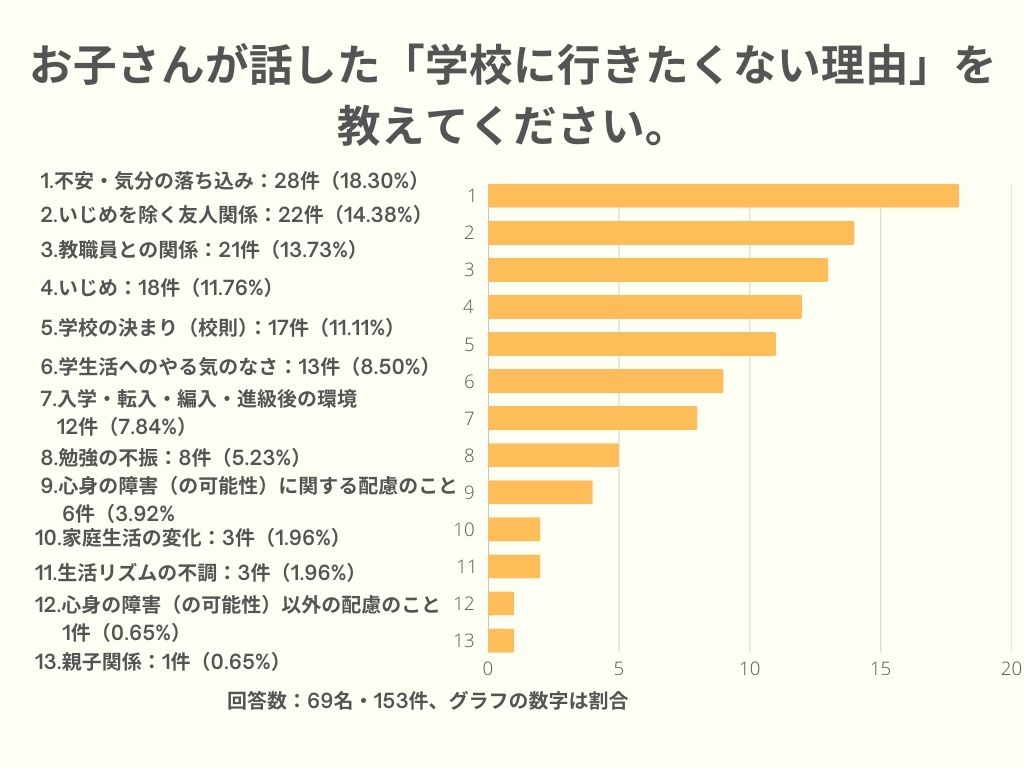

お子さんが話した学校に行きたくない理由を教えてください(回答:69名153件)

- 不安・気分の落ち込み:28件(18.30%)

- いじめを除く友人関係:22件(14.38%)

- 教職員との関係:21件(13.73%))

- いじめ:18件(11.76%)

- 学校の決まり(校則):17件(11.11%)

- 学校生活へのやる気のなさ:13件(8.50%)

- 入学・転入・編入・進級後の環境:12件(7.84%)

- 勉強の不振:8件(5.23%)

- 心身の障害(の可能性)に関する配慮のこと:6件(3.92%)

- 家庭生活の変化:3件(1.96%)

- 生活リズムの不調:3件(1.96%)

- 心身の障害(の可能性)以外の配慮のこと:1件(0.65%)

- 親子関係:1件(0.65%)

以下で、代表的な理由について説明します。

学校に行きたくない理由➀不安・気分の落ち込み

学校に行きたくない理由として最も多く挙げられたのは、「不安・気分の落ち込み」でした。

はっきりとしたトラブルや原因がなくても、不安感や気分の落ち込みによって、学校生活そのものがつらく感じることを示しています。

親御さんとしては、「何かあったの?」と理由を探したくなるかもしれません。原因がはっきりしないからこそ、本人にとってはより苦しく、説明もしづらいものです。

お子さんが発する「なんとなく行きたくない」「元気が出ない」といった声は、大切に拾ってください。

学校に行きたくない理由②人間関係

「学校に行きたくない理由」として多かったのが、いじめを除く友人関係、教職員との関係、いじめといった人間関係に関する内容です。合わせると、全体の約40%が対人関係のストレスを理由に挙げていることがわかります。

集団生活の場での人間関係が、お子さんにとって大きな負担になっていることが見えてきます。

「友だちと合わない」「先生が怖い」「からかわれる」など、その背景はさまざまですが、お子さんにとっては日々の積み重ねが大きなストレスです。

人間関係は目に見えづらく、家庭では把握しにくい部分もあるでしょう。ちょっとした会話の変化や表情の曇りなどから、お子さんの気持ちに気付くことが大切です。

学校に行きたくない理由➂学校の制度や文化への違和感

さらに、「校則」「学校生活へのやる気のなさ」「入学・転入・編入・進級後の環境変化」など、学校の制度や文化そのものに対する違和感やストレスを感じているお子さんも多く見られました。

例えば、「理不尽な校則が苦痛」「クラスの雰囲気に馴染めない」「進級してから急に居場所がなくなった」といった声が挙げられています。これは、「学校そのものが合わない」と感じる子どもが一定数いることを示しています。

頑張れば慣れると片づけてしまいがちですが、お子さん自身の感性や価値観が、現在の学校環境と合っていないケースもあります。「頑張って通い続けるうちに解決する」とは言い切れません。

学校に行きたくない理由④要因が絡み合うことも

「学校に行きたくない理由」は、1つだけとは限りません。実際には、複数の要因が絡み合っているケースも多く見られます。

例えば、気分の落ち込みに加えて友人関係の悩みがあったり、環境の変化に不安を感じつつ、校則へのストレスも抱えていたりと、さまざまな不安や不満が複雑に重なっているケースもあります。

「先生が変われば」といった1つの「問題」への対処だけでは、根本的な解決に至らないこともあることに、注意が必要です。

回答者が実際に子どもから聞いた、「学校に行きたくない理由」

回答者が実際に子どもから聞いた「学校に行きたくない理由」は、下記の記事に掲載しています。

関連記事

学校に行きたくない理由がわからないケースも多い

アンケート結果を基に学校に行きたくない理由を説明してきましたが、実は「理由がわからない」というお子さんも中にはいます。理由が自分自身でもわからない背景には、無意識・無自覚な原因が潜んでいる可能性があります。

理由がわからないからといって、理由がないというわけではありません。学校に行きたくない気持ちこそが、すでに理由がある証拠です。

「理由がわからないなら怠けや甘えではないか?」と責めることはやめましょう。

5.「学校に行きたくない」発言、一番多いのは小学校1年生

学校に行きたくない理由を話してくれるのは、どのタイミングに多いのでしょうか?理由を話してくれる時期についても、アンケート結果から探っていきます。

お子さんが学校に行きたくないと初めて言ったのはいつ頃ですか?というアンケート項目で、以下の回答がありました。

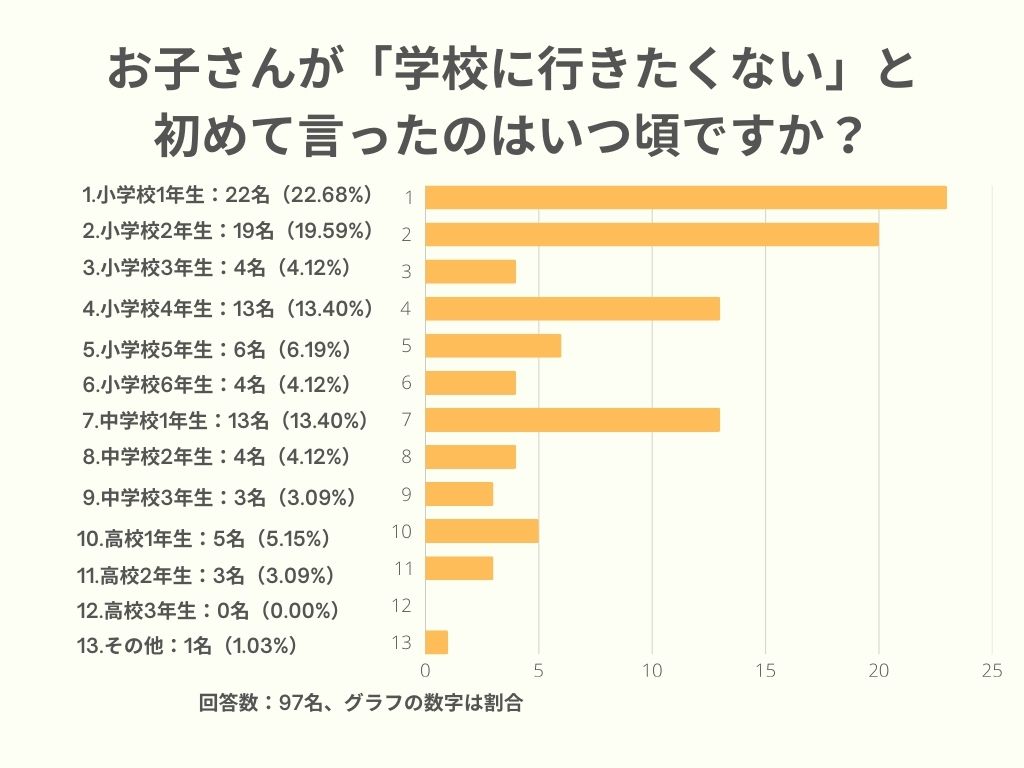

お子さんが学校に行きたくないと初めて言ったのはいつ頃ですか?(回答:97名)

- 小学校1年生:22名(22.68%)

- 小学校2年生:19名(19.59%)

- 小学校3年生:4名(4.12%)

- 小学校4年生:13名(13.40%)

- 小学校5年生:6名(6.19%)

- 小学校6年生:4名(4.12%)

- 中学校1年生:13名(13.40%)

- 中学校2年生:4名(4.12%)

- 中学校3年生:3名(3.09%)

- 高校1年生:5名(5.15%)

- 高校2年生:3名(3.09%)

- 高校3年生:0名(0.00%)

- その他:1名(1.03%)

学校に行きたくないと初めて口にした時期について、約40%が小学校1・2年生と答えており、最も多いタイミングとなりました。

低学年は生活環境が大きく変わる時期で、登校や集団生活に適応しきれず、つまずきが表れやすいと考えられます。

次に多かったのは、中学校1年生、小学校4年生です。特に中1は「中1ギャップ」とも呼ばれるように、環境の急激な変化や学業・生活リズムのギャップが、登校困難の入り口になるケースが多くなります。

一方で、高校生になってから言い出したケースはわずかにとどまりました。多くの子どもが小中学校の段階ですでに“違和感”や“負担”を感じていたことがわかります。

学校に行きたくないという気持ちの表出は、ある日突然出てくるものではなく、幼いころからの積み重ねである可能性が高いです。

次に多かったのは、中学校1年生、小学校4年生です。特に中1は「中1ギャップ」とも呼ばれるように、環境の急激な変化や学業・生活リズムのギャップが、登校困難の入り口になるケースが多くなります。

学校に行きたくないという気持ちの表出は、ある日突然出てくるものではなく、幼いころからの積み重ねである可能性が高いです。

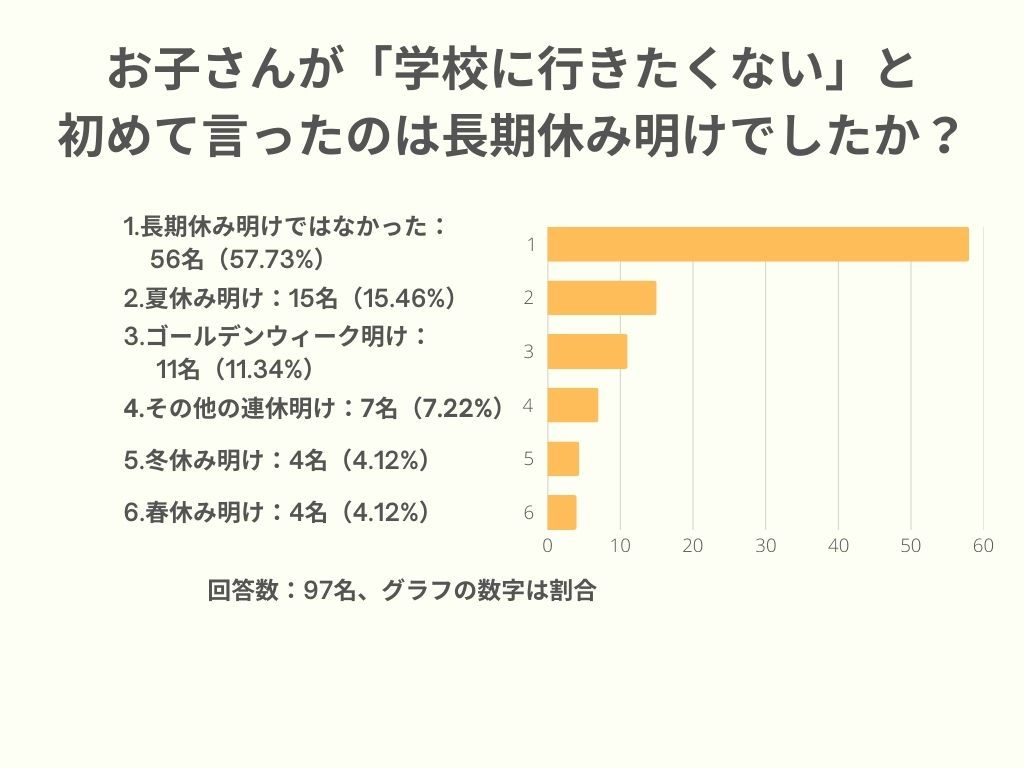

6.「学校行きたくない」発言の約60%は長期休み明け「ではない」

なお、学校に行きたくないと訴えるのは、休み明けに多くなるのか?という疑問を持つ人は多くいます。実は、学校に行きたくないとお子さんが初めて訴えたタイミングについて、最も多かったのは、長期休み明けではなかったという回答でした。

学校に行きたくないという気持ちは、日常の中で少しずつ限界を迎えた結果と考えられます。

お子さんが学校に行きたくないと初めて言ったのは長期休み明けですか?(回答:97名)

- 長期休み明けではなかった:56名(57.73%)

- 夏休み明け:15名(15.46%)

- ゴールデンウィーク明け:11名(11.34%)

- その他の連休明け:7名(7.22%)

- 冬休み明け:4名(4.12%)

- 春休み明け:4名(4.12%)

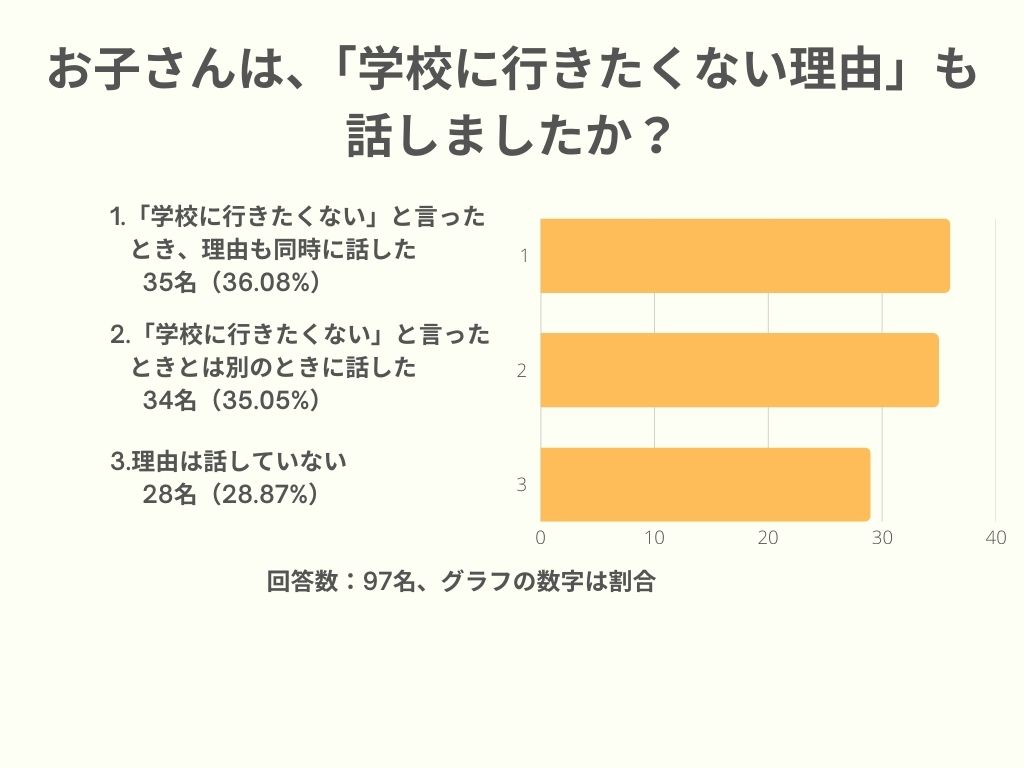

7.学校に行きたくない理由を後から話すことも多い

学校に行きたくないと訴えた際に、その場で理由を話すお子さんもいます。一方で、後から理由を話すケースも少なくありません。以下のアンケート結果があります。

お子さんは、「学校に行きたくない理由」も話しましたか?(回答:97名)

- 学校に行きたくないと言ったとき、理由も同時に話した:35名(36.08%)

- 学校に行きたくないと言ったときとは別のときに話した:34名(35.05%)

- 理由は話していない:28名(28.87%)

約36%のお子さんが理由をその場で話していましたが、別のタイミングで話したお子さんもほぼ同じ割合でいます。学校に行きたくない理由を、後から話すケースも多いことがわかります。

なお、最後まで理由を話さなかったお子さんも、それらと同じくらいの割合でいました。ただし、これは「話したくない」のではなく「話せる状態ではなかった」という可能性もあります。

理由は話せなくても、行きたくないと伝える行為そのものが、お子さんにとって大きな一歩です。大切なのは、お子さんのペースを尊重し、安心して気持ちを言葉にできる環境を整えることでしょう。

回答者が子どもから「学校に行きたくない理由を聞いたとき」

回答者が実際に子どもから「学校に行きたくない理由を聞いたとき」は、下記の記事に掲載しています。

関連記事

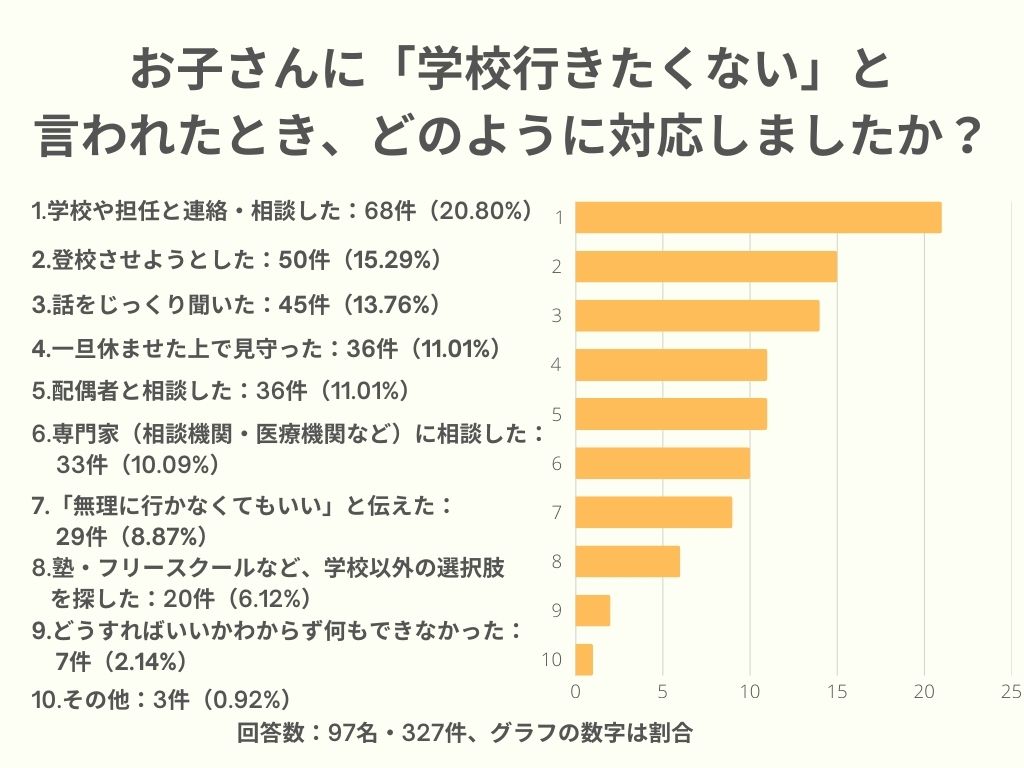

8.子どもが「学校に行きたくない」と言ったとき、親の対応・感情は

ここで、お子さんが学校に行きたくないときに親が取った行動を紹介します。同じような状況にある方は、ぜひ参考にされてください。

対応で一番多いのは「学校や担任と連絡・相談した」

お子さんが学校に行きたくないと訴えた際、多くの家庭で以下のような行動が取られていました。

お子さんに、学校行きたくないと言われたとき、どのように対応しましたか?(回答:97名327件)

- 学校や担任と連絡・相談した:68件(20.80%)

- 登校させようとした:50件(15.29%)

- 話をじっくり聞いた:45件(13.76%)

- 一旦休ませた上で見守った:36件(11.01%)

- 配偶者と相談した:36件(11.01%)

- 専門家(相談機関・医療機関など)に相談した:33件(10.09%)

- 無理に行かなくてもいいと伝えた:29件(8.87%)

- 塾・フリースクールなど、学校以外の選択肢を探した:20件(6.12%)

- どうすればいいかわからず何もできなかった:7件(2.14%)

- その他:3件(0.92%)

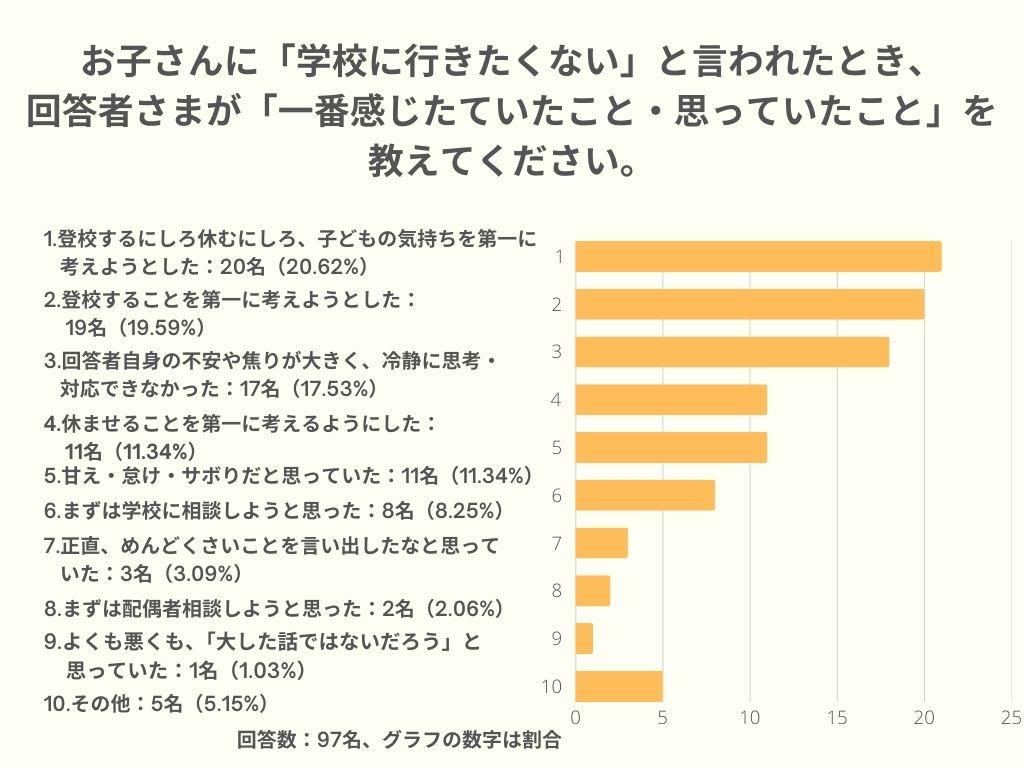

感情で一番多いのは「子どもの気持ちを第一に」

また、そのときの感情として、以下が寄せられています。

お子さんに学校に行きたくないと言われたとき、回答者さまが「一番感じたていたこと・思っていたこと」を教えてください。(回答:97名)

- 登校するにしろ休むにしろ、子どもの気持ちを第一に考えようとした:20名(20.62%)

- 登校することを第一に考えようとした:19名(19.59%)

- 回答者自身の不安や焦りが大きく、冷静に思考・対応できなかった:17名(17.53%)

- 休ませることを第一に考えるようにした:11名(11.34%)

- 甘え・怠け・サボりだと思っていた:11名(11.34%)

- まずは学校に相談しようと思った:8名(8.25%)

- 正直、めんどくさいことを言い出したなと思っていた:3名(3.09%)

- まずは配偶者に相談しようと思った:2名(2.06%)

- よくも悪くも、大した話ではないだろうと思っていた:1名(1.03%)

- その他:5名(5.15%)

9.やってよかった!と感じる行動を紹介~まずはじっくり話を聞いて~

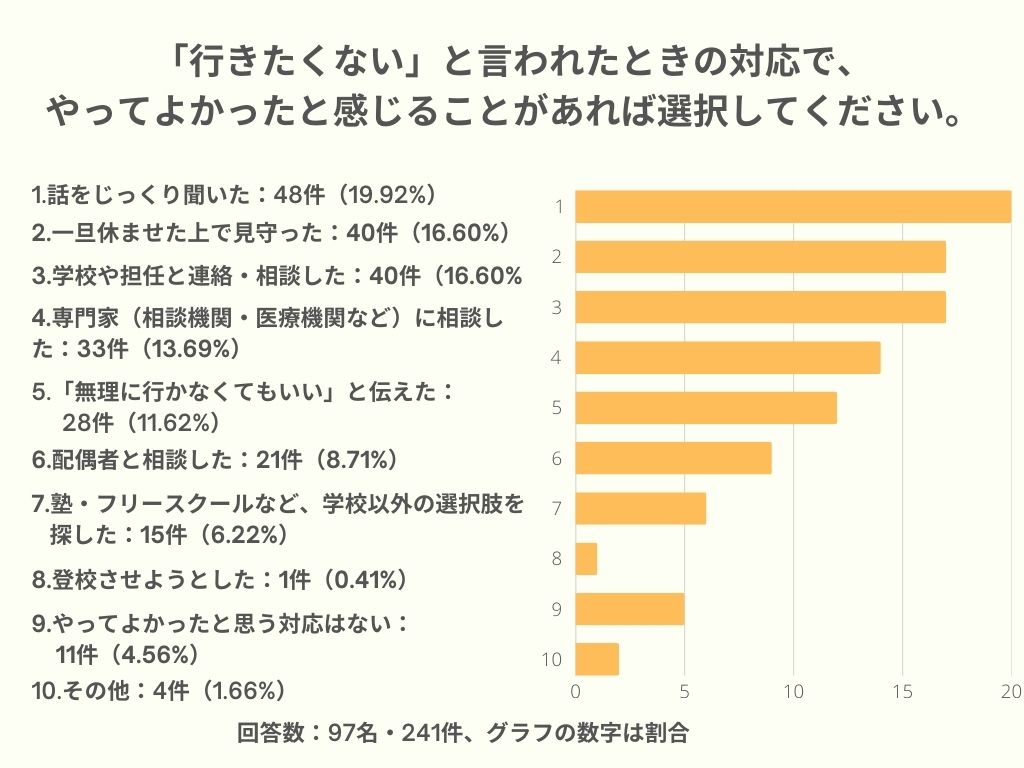

アンケートでは、行きたくないと言われたときの対応で、やってよかったと感じることがあれば選択してくださいという項目も用意しました。

学校に行きたくないと言われたときの対応で、やってよかったと感じることがあれば選択してください。(回答:97名241件)

- 話をじっくり聞いた:48件(19.92%)

- 一旦休ませた上で見守った:40件(16.60%)

- 学校や担任と連絡・相談した:40件(16.60%)

- 専門家(相談機関・医療機関など)に相談した:33件(13.69%)

- 無理に行かなくてもいいと伝えた:28件(11.62%)

- 配偶者と相談した:21件(8.71%)

- 塾・フリースクールなど、学校以外の選択肢を探した:15件(6.22%)

- 登校させようとした:1件(0.41%)

- やってよかったと思う対応はない:11件(4.56%)

- その他:4件(1.66%)

親御さんが、やってよかったと感じた対応として多かったのは、話をじっくり聞いたでした。子どもの声に耳を傾けることが、もっとも効果的な関わり方だとうかがえます。

次いで、一旦休ませた上で見守った、学校や担任と連絡・相談した、が並び、無理をさせない対応と環境とつながる対応が両立されていたことが読み取れます。

専門家に相談した、無理に行かなくてもいいと伝えたという回答も一定数ありました。親御さんが自分自身の判断にも支えを求め、安心できる道を模索していた様子が見えてきます。

一方、「登校させようとした」がやってよかったとされたのは1件のみです。無理に登校を促すことが、長期的に見て有効だったと感じた親御さんはほとんどいなかったことになります。

全体として、子どもの声を聴く、無理をさせない、必要なところとつながるという3点が、やってよかった対応として高く評価されている傾向が明確です。

回答者が実際に子どもにやってよかった行動

回答者が実際に子どもにやってよかった行動は、下記の記事に掲載しています。

関連記事

10.しなければよかった!NGな対応、一番は「登校させようとした」

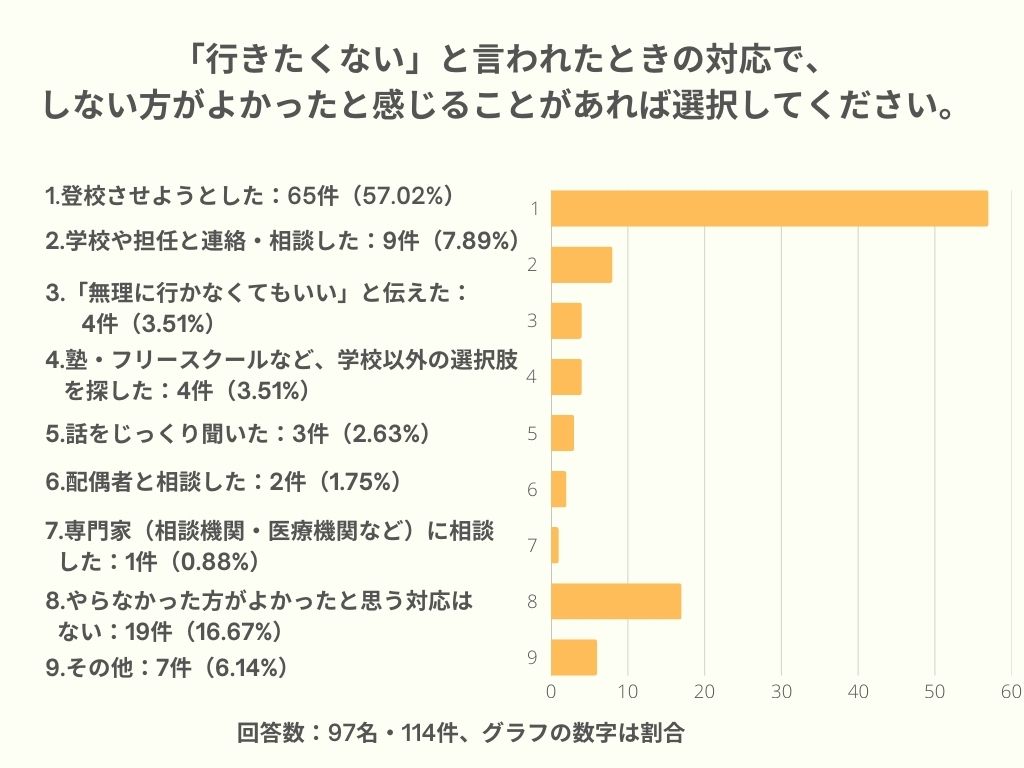

反対に、お子さんが学校に行きたくないというとき、しない方がよかったという行動にはどのようなものが挙げられるのでしょうか?

行きたくないと言われたときの対応で、しない方がよかったと感じることがあれば選択してください」という項目を参考に、見ていきましょう。

「行きたくない」と言われたときの対応で、しない方がよかったと感じることがあれば選択してください。(回答:97名114件)

- 登校させようとした:65件(57.02%)

- 学校や担任と連絡・相談した:9件(7.89%)

- 無理に行かなくてもいいと伝えた:4件(3.51%)

- 塾・フリースクールなど、学校以外の選択肢を探した:4件(3.51%)

- 話をじっくり聞いた:3件(2.63%)

- 配偶者と相談した:2件(1.75%)

- 専門家(相談機関・医療機関など)に相談した:1件(0.88%)

- やらなかった方がよかったと思う対応はない:19件(16.67%)

- その他:7件(6.14%)

過半数を超える方が、「登校させようとした」をしない方がよかったと認識しています。学校には、行くべきであると思いたくなる気持ちは自然なものです。しかし実際には、無理に行かせることで心が深く傷つくこともあります。

多くの親御さんがしない方がよかったと感じているのが、まさにこの対応です。気持ちに寄り添う姿勢を、何より大切にしてください。

回答者が子どもにしなければよかった行動

回答者が子どもにしなければよかったと思う行動は、下記の記事に掲載しています。

関連記事

11.「学校に行きたくない」と言うお子さんがいる親御さんへ~今だから言えるアドバイス~

「学校に行きたくない」と打ち明けてくれたのは、お子さんなりに悩み、勇気を出して伝えてくれた大切なサインです。

しかし、その言葉を受け止めたとき、親としてどうすべきか分からず、戸惑うのは当然ではないでしょうか?

今まさに、学校に行きたくないとお子さんから打ち明けられ、戸惑いを抱える親御さんに向けて、アンケート回答者からのアドバイスをいくつか紹介します。

経験者からのアドバイス

- 行くあなたもOK、行かないあなたもOKだよ。行けないのはもう限界だからだよね。と言ってあげてください。

- 学校は命をかけてまで行くところではありません。学校に行けなくても大丈夫です。学校と子どもが合わなかっただけ。しっかり休ませてください。親御さんの子育てが間違っていたとか思わないでほしいです。

- 見守って寄り添ってあげてください。つらい時期は必ず終わります。専門家にも頼りましょう。一人で悩まないで。

- まず、子どもに寄り添ってください。行きたくないんだねと声をかけ、どうしたいかの意見を子どもに聞くと、子どもも安心するのではないかと思います。学校に行かない選択をするには、勇気と不安があると思います。しかし、公立学校に行くのが当たり前という考えは、やめてもよい時代になっている気がします。

- 子どもの話をよく聞いて、家を居心地の良い場所にしてください。悩みを、不登校の親の会で話しましょう。聞いてくれるところは必ずあります。

- 自分が子どもの頃は、学校に行きたくないから行かないという選択肢はなかった、と思う親は私だけではないと思います。学校に行くのは常識というのをちょっと横に置いて、とりあえず休ませてみましょう。

- 行きたくないということを勇気を出して話してくれたことに感謝することが大切だと思います。大人が考えるよりも、子どもたちはとても悩んで考えていると思います。

回答者からのアドバイス

回答者からのアドバイスの詳細は、下記の記事に掲載しています。

関連記事

12.お子さんの「学校に行きたくない」に類する発言や、不登校・五月雨登校についての自由記述

回答者からの「お子さんの「学校に行きたくない」に類する発言や、不登校・五月雨登校についての自由記述」は、下記の記事に掲載しています。

関連記事

13.まとめ~子どもの「学校に行きたくない!」の気持ちを受け止めよう~

不登校オンライン(キズキ共育塾)が独自に行ったアンケートに基づいて、学校に行きたくない理由、対応、分析などを紹介してきました。

何よりも、お子さんのことを、親だけ、ご家庭だけで抱え込まないでください。お子さんと親御さんの味方になって、「これからのこと」を具体的に、一緒に考えることのできる支援者たちはたくさんいます。ぜひ、状況やお気持ちを相談してみてください。

14.キズキ共育塾不登校相談員・伊藤真依のコメント

不登校相談員として不登校のお子さんのご相談を伺う時に大切にしているのは、「原因追及攻撃」をしないことです。

どうしても、原因を立て続けに問われ続けると、お子さんは自分が責められているような気持ちになります。

そこで、「なんで学校に行けないのか?」という問いを次のように角度を変えて話してみるとお子さんも言葉を紡ぎやすくなります。

「どんな環境なら安心して学べるか?」

「何があれば今日、少しでも楽になれそうか?」

このように確度を変えて話をすることで、厳しい原因の追究から、「一緒にラクになる方法を探そう」というコミュニケーションになるのです。

今回の調査でも、「まずはじっくり話を聞くこと」が大切であることが分かっています。

ただ話を聞くだけでなく、質問の仕方を工夫して、よりお子さんが話しやすい環境を作っていただけたらと思います。

どのようにコミュニケーションをとったらよいかお迷いの場合は、ぜひ私たちキズキの相談員にご相談ください。

15.アンケート協力者さまのご紹介

今回のアンケートでは、下記の方々に周知のご協力をいただきました。この場をお借りして、御礼申し上げます。

16.今回のアンケートの自由記述の詳細などはこちら

今回のアンケートの自由記述の詳細は、下記の各記事でご覧いただけます(文中で紹介しているリンクと同じです)。

関連記事