初めて否定的なものに感じられた塾長の言葉

#不登校#行き渋り

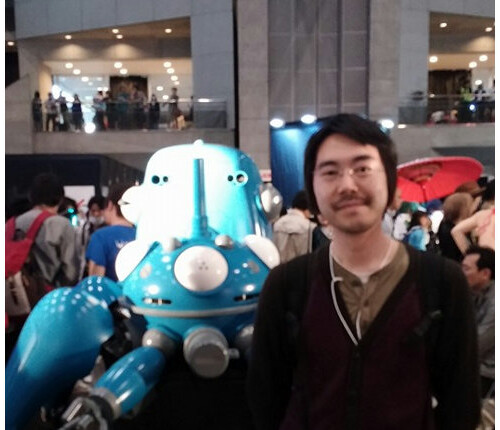

通学が辛くなり、高校の近くにある塾に顔を出すようになった古川寛太さんは、1年次のカリキュラムをなんとかクリアすることができました。しかし、2年生の授業がスタートしたころになると、再びさまざまな事情で通学できなくなります。

(連載「前略、トンネルの底から」第31回・写真は古川寛太さん)

「普通」ができなくなった俺の言葉を、真っ直ぐ聞いてくれた塾長

2年生に進級したが、授業のレベルはアップし理解するのが困難になっていった。さらに部活動では同世代が「自分たちの番」といよいよ結果を追い求め、難関校への受験期にも備える…俺はそんな雰囲気に俺はひとつもついていけなかった。

午後に入ったばかりの昼下がり、学校へ行かず数人の先生しかいない塾に入っては「なぜかわからないけど、息ができなくなる」「僕はたぶん父親に怒っている」などと吐露していた。

特に塾長のアンディさんにはよく話を聞いてもらってはアドバイスとも違う、何か「返答」をもらっていた。

俺はとにかく言葉にしたかった。今の、よくわからないまま望みが絶たれている現状を、言葉にして理解したかった。そしてそれを誰かに聞いてほしかった。

「普通」ができなくなった俺の語りを、アンディさんは真っ直ぐ聞いてくれた。「つまりこういう状況になっているんだね」と、俺といっしょになって考えてくれる存在がありがたかった。

否定もしなければ、そんなのたいしたことないと受け流すこともしなかった彼女を、俺は誰よりも信頼していた。

転学を迷う俺の踏ん切りをつかせるため車を走らせてくれた母親

【連載】前略、トンネルの底から

記事一覧