【不登校進行期】悩める保護者必見!「ワンオペ不登校ケア」からの脱却法

子どもが不登校になった時、まず頭をよぎるのは不安や戸惑い、そして何よりも「自分がしっかりしなければ!」という気持ちではないでしょうか。

とくに、これまで子育てをおもに担って来られたのが母親の場合、「ワンオペ育児」ならぬ「ワンオペ不登校ケア」に陥りやすい状況があります。

不登校の子どもをサポートし、学校や関係機関との連携を取り、家事や仕事もこなし……。文字通り、一人で何役もこなさなければならない状況は、心身ともに大きな負担がかかります。

今回は、「ワンオペ不登校ケア」から脱却し、少しでも負担を減らすためのヒントをお届けします。

【不登校進行期とは】

本格的な不登校が始まった時期で、心理的な落ち込みが見られることもあります この記事は、主にはこの時期のお子さんがいる保護者さんのための内容です。もちろん、それ以外の時期の方にもお役立ていただけます。

目次

1. 「◯◯じゃない」の視点で役割分担をする

まず考えたいのは、誰かと役割分担できないか、ということです。

まず考えたいのは、誰かと役割分担できないか、ということです。

家庭での日常生活、学校との交渉、学校以外の機関とのやりとり、情報収集、学習サポートなど、さまざまな切り口で「担当者」を割り振れないか、夫婦や家族、親しい人たちと相談してみましょう。

役割分担は「得意」ではうまくいかない

このとき、その役割が「得意な人」に割り振ろうとすると、うまくいかないことがあります。

ほかの人からは得意そうに見えても、本人は得意だと思っていない(苦手に思っている)ことも少なくないからです。また、「得意」からスタートすると、「得意ではない=苦手だからできない」と、0か100かの発想になりがちです。

引き受ける人がいなくて、結局あなたの手元に多くの役割が残されてしまうことになりかねません。

「苦手じゃない」はマジックワード

ここで役立つのが、「苦手じゃない」という視点です。得意というほどではないけれど、どうしてもできないというわけでもない。ケアを分担したい相手に「苦手じゃない」役割を引き受けてもらえないか、相談してみましょう。

もちろん、あなた自身も「苦手じゃない」役割を手元に残して、本当に苦手なものはできるだけ手離せるようにしてください。引き受ける人がいない場合、可能であれば「外注」したっていいんです。

ある父親のエピソード

中学生の娘が不登校になったNさん。

Nさんは、はっきりモノを言う性格で、それが仕事では評価され、部下からも信頼されています。

娘が不登校になった直後、担任との面談にはNさんが臨みました。

「自分はケンカっ早いから、これ以上学校との交渉は無理」。

面談の場では、担任から言われる諸々の話を、反論したい気持ちをぐっと抑えて辛抱強く聞いていたNさんでしたが、帰宅するとそう宣言。

それ以後、学校とのやり取りは妻に任せることにしました。

一方、Nさんの妻は、定時にオフィスに出勤しなければならない仕事をしています。不登校で生活が不規則になりがちな娘をフリースクールへ送って行ったり、体調不良になった娘を迎えに行ったりすることはできません。

そこで、在宅勤務で時間的に融通のきくNさんが、娘の日中のケアを引き受けることにしました。

Nさんの妻は学校との交渉が「得意」なわけではありません。同じように、Nさんは娘の日中のケアが「得意」だとは思っていません。

どちらも、「苦手じゃないこと」を引き受けて、「苦手なこと」「できないこと」を回避しています。こうして分担することで、それぞれの負担を減らしているのです。

2. やらないことを決める

「ワンオペ不登校ケア」では、「あれもやらなきゃ」「これもやらなきゃ」と、いろいろなものを一人で抱え込みがちです。

「ワンオペ不登校ケア」では、「あれもやらなきゃ」「これもやらなきゃ」と、いろいろなものを一人で抱え込みがちです。

そこで、思い切って「やらないこと」を決めることを提案します。

「引き算の解決方法」を意識

人間には、どうしても「足し算」で物事を解決しようとするバイアスがあります。

とくに、「ワンオペ不登校ケア」のような複雑な状況においては、その状況を解決したいがために「足し算」をしがちです。無意識のうちにかえって負担を大きくする行動を取ってしまうのです。

抱え込みすぎている状態では、何かを「足す」のではなく、思い切って何かを「引く」ことこそが、状況を改善する糸口になるかもしれません。

お昼ごはんを作るのをやめる

子どもが学校へ行けなくなると勃発するのが、「お昼ごはんどうするの?」問題。

保護者が自宅にいても、外で仕事をしていても、子どものために毎日お昼ごはんの支度をするのは大変です。

でも、マジメはあなたは、「栄養バランスを考えたお昼ごはんを作ってあげなくちゃ」と思っていませんか?

思い切って、「お昼ごはん作りをやめる」という選択肢を考えてみましょう。

例えば、こんな方法もあります。

楽しんで「なりきりドイツ人」ランチ

ドイツなどヨーロッパの国々のお弁当はとってもシンプル。日本のように、彩りや栄養バランス、さらには「かわいい」を研究し尽くしたお弁当を作る保護者は、ほとんどいません。

そこで、お昼ごはんのときだけ子どもに「なんちゃってドイツ人」になってもらってください。

パンに具材をのせたり挟んだりするだけで、十分なお昼ごはんになります。

【用意するもの】

- パン

- バター(マーガリン)

- スライスチーズ

- ハム

- きゅうり、ミニトマトなどの野菜、フルーツ(どれも切っても切らなくてもいい!)

火を通さなくても食べられるものを用意しておいて、子どもに自由に食べてもらうスタイルです。

もちろん、前日の夕ごはんの残り物でもいいし、スーパーのお惣菜や冷凍食品を活用したり、ときどき好きなお店の出前やテイクアウトを楽しんだりしてもいいんです。

いろいろなアイディアで、「お昼ごはん作り」を引き算してください。心と時間に余裕が生まれます。

自分を大切にするための「引き算」

お昼ごはん作りなど、物理的な負担を減らす「引き算」のほかにも、あなたの助けになる「引き算」があります。

■SNSに触れる時間を減らす

SNSでネガティブな気持ちになる方も少なくないでしょう。ほかの家庭の子どもの写真や学校の話題など、子どもが不登校になる前には気にならなかったような投稿に傷ついて、ご自分でも驚かれることもあるかもしれません。

ネガティブな気持ちになる情報が多いアカウントを、一時的にミュートしたり、フォローを外したりするのもおすすめです。あなたの心に余裕ができたら、またのぞいてみればいいんです。

■自分の時間を犠牲にし過ぎるのをやめる

「自分の時間なんてない」と思っていませんか? 10分でもいいので、自分のための時間を作ってみましょう。

好きな音楽を聴いたり、本を読んだり、ゆっくりお茶を飲んだり……。ほんの少しの時間でも、心と体をリフレッシュすることができます。

その間は思い切って子どものことを忘れて、あなたがあなたである時間を、じっくりと味わってください。

■自分を責めるのをやめる

「もっといい親だったら……」「私がちゃんとできていれば……」。

そんなふうに、自分を責めてしまうこともあるかもしれません。でも、ご自分を責めても、状況は変わりません。お子さんの不登校は、あなたのせいではありません。そして、あなたはもう十分にがんばっています。

過去の「ダメだったかもしれないこと」を探して自分を責めるのではなく、今できることに目を向けていきましょう。

3. 公的サポートを使い倒す

不登校の家庭をサポートする自治体の制度も、積極的に活用しましょう。経済的な負担を減らしたり、専門家のアドバイスを受けるたりすることができます。

不登校の家庭をサポートする自治体の制度も、積極的に活用しましょう。経済的な負担を減らしたり、専門家のアドバイスを受けるたりすることができます。

公的サポートを利用するのに遠慮はいりません。どれか1つのサービスにこだわる必要もありません。合わないと思ったら、別のサービスにあたってみてもいいんです。

大切なのは、お子さんやあなたが安心して日常を過ごせるようになることです。

地方別の不登校に関する相談窓口は、こちらの記事でご案内しています。

関連記事

4. 悩みをワンオペ処理しようとしない!

不登校の子どもに関わる悩みは、実際にその状況を経験しないと実感しづらいもの。だからこそ、同じ状況の保護者たち、先輩保護者たちの情報や知見が役立ちます。

不登校の子どもに関わる悩みは、実際にその状況を経験しないと実感しづらいもの。だからこそ、同じ状況の保護者たち、先輩保護者たちの情報や知見が役立ちます。

あなたの近くに仲間がいれば、ぜひつながってください。近くに気の合う仲間がいない場合には、「親の会」などのコミュニティを探してみてください。

関連記事

不登校オンラインにも、不登校の親専用コミュニティ「親コミュ」があります。

「親コミュ」Webサイト

新しい人間関係に飛び込むには勇気がいります。でも、一人では解決できなかった悩みにも、思いがけないアイディアが見つかるかもしれません。あなたの悩みが今すぐ解決しなくても、話してみることで気持ちが楽になるはずです。

5. 無理せず、マイペースに

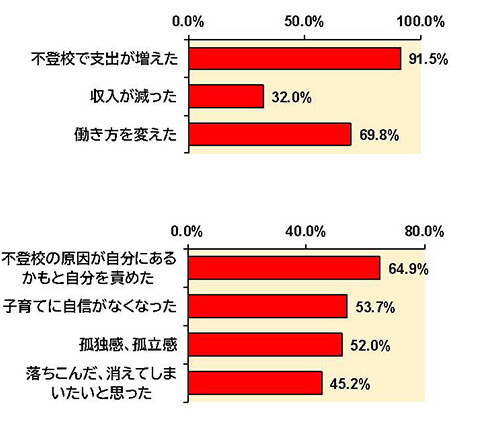

「ワンオペ不登校ケア」は、本当に大変です。「誰にも理解してもらえない」「誰も助けてくれないと」、希望が見えなくなることもります。

「ワンオペ不登校ケア」は、本当に大変です。「誰にも理解してもらえない」「誰も助けてくれないと」、希望が見えなくなることもります。

でも、絶対に一人で抱え込まないでください。周りの人に頼ったり、制度を活用したりしながら、少しずつ負担を減らしていくことはできます。

何より大切なのは、お子さんとあなたご自身の心と体の健康です。

十分にがんばっているあなただから、少しくらい「わがまま」なくらいでちょうどいいんです。

無理せず、マイペースに。

不登校オンラインは、あなたの味方です!

「不登校オンライン」では、会員向けの記事(有料)をご用意しています。不登校のお子さんをサポートするために知っておきたい情報や、同じ悩みをもつ親御さんの体験談などを掲載しています。お申し込みは下記から(30日間無料)。