【引きこもりのその後を生きるvol.1】卒業の条件は「20年後も生き続ける覚悟」引きこもり支援の「侍学園」創始者が語る孤立脱却のカギ

「幸せの対義語は孤立です。」

そう語るのは長岡秀貴(ながおか ひでたか)さん。

引きこもり支援を行う侍学園(以下、サムガク)※の創始者です。

ユーモアにあふれ、接する人を笑顔にする長岡さんがサムガクの立ち上げを決意するまでには、孤独や絶望の中で必死に生き抜いた経験がありました。

「生きることの意味」を真剣に突き詰めた長岡さんが、サムガクを創立するまでのストーリーを不登校オンラインの伊藤が取材しました。

認定NPO法人 侍学園スクオーラ・今人 理事長。1973年、長野県上田市生まれ。大学卒業後、高校教員としての勤務を経て「侍学園スクオーラ・今人」を長野県上田市に設立。学園の活動のほかにも総合病院の小児科で心理相談室を開設するなどの活動をしている。

生きづらさを抱える若者や、社会の中でサポートが必要な人を対象に、自立支援プログラムを展開している全年齢対象のスクール。

「学園生活」「寮生活」「中間就労」の3つのプログラムを通して、ひきこもりからの脱却、学びの再開や就職など、一人ひとりの自立目標に合わせた取り組みが用意されている。校舎は長野県上田市と、沖縄県島尻郡の2校。

侍学園の詳細はこちら

大病の経験で明確になった、これからの生き方

長岡さんがサムガク設立を心に決めたのは20歳のとき。

教育学部の大学生として勉学に励む最中でした。

自らの手で「学校」を作ると決めた背景には、16歳のときの大病の経験があったといいます。

長岡さん:

16歳のある日、大病で半身不随になりました。

親や周りの人に迷惑をかけていることに心が痛み、自分の生きる意味なんてないように感じました。

でも、死にたいと思ったって体が動かず死ぬことすらできない。

屋上から飛び降りようと思い立ってもフェンスを越える力すらない。

漠然と「心臓止まらないかな」なんて考える日々でした。

「自分なんかこの世にいらないんじゃないか」と思い悩んでいた16歳の長岡さん。

そんな長岡さんの心が少しずつ動いたのは、当時の高校の担任の先生とのやりとりがきっかけでした。

長岡さん:

担任の先生が毎日のようにお見舞いに来てくれたんです。

というか、少々問題の多いクラスだったので、自分と話すことで先生も息抜きをしていたのだと思います。

「生徒たちと関係性をうまく作れない」と悩みや愚痴をこぼす先生に、自分がアドバイスをすることから会話が始まりました。

やっぱり大人が見ている目線と、生徒当人同士が見ている世界って違うから、生徒の自分がアドバイスしたのが結構うまくいったりして。

それで、先生との距離が縮まったんです。

闘病中、家族以外とほとんど会話をする機会がなく、孤独を極めた長岡さん。先生との対話を通して少しずつ人とのコミュニケーションを取り戻していったといいます。

そんな中、長岡さんとその家族は高校の中退手続きを進めていました。

身体が自由に動かず、これ以上の通学継続は難しいと考え抜いた末の判断でした。

しかし、入院中に仲を深めた担任の先生が、長岡さんの高校中退の選択に待ったをかけたのです。

長岡さん:

先生が、「学校には長岡が必要だ」と言ってくれたんです。

自分は周りに迷惑をかけるだけの存在だと思い絶望していたところ、自分を必要としてくれる人がいるというのは衝撃的でした。

人に必要とされて、生きる意味を見い出せたんです。

人に必要とされ、生き続ける決心をした長岡さん。

その後、教育学部の大学生となった長岡さんは、人生でやってみたいことをメモに書き出しました。

それは、学校づくりだけではなく、飲食店、出版、ラジオ、映画、服飾関係など、ジャンルを問わず多岐にわたりました。

長岡さん:

一見、バラバラに見えますが、全部『幸せを作る』仕事なんです。

例えば飲食店なら、美味しい料理を提供するだけでなく、人が集まって楽しく、幸せに過ごせる場所を作る。

学校づくりも、人の幸せを作る一つの方法でした。

そうして、幸せを追求する学校をつくろうと、長岡さんはサムガクの創設を決意したのです。

幸せの対義語は孤立

そんな長岡さんが考える「幸せ」とは何か。

長岡さんは次のように話します。

それは「孤立」です。

だから、物理的にも精神的にもひとりにしないことを大切にサムガクをつくってきました。

引きこもりからの脱却。カギは「文化的貧困」への介入

長岡さんによると、孤立を作る背景には「文化的貧困」があるといいます。

長岡さん:

文化的貧困とは「家族という小さなチームでしか通用しないルールにとらわれて、社会にある別の価値観を見なくなること」。

例えば、掃除の方法ひとつとっても、家族の中のルールや常識があって、その常識が社会で通用するとは限らないですよね。

家庭の常識だけが正しいと思って疑わないようになると、世間とギャップができる。

すると、徐々に孤立に向かうんです。

引きこもりからの脱却を目指してサムガクに繋がる生徒は、まさに文化的貧困の中で孤立しているケースが多いといいます。

引きこもりの問題を長期化させないためのカギは、家庭や個人に「社会の価値観という新しい風」を入れていくことだと長岡さんは語ります。

サムガクでは、通学型以外にも寮生活を選ぶこともでき、寮では毎日の食事を仲間とともに作ります。

違う考え方を持つ人同士が共同で料理をするには、相手の価値観を知り、受け入れ、折り合いをつけていくことが必要です。

別の価値観を持つ者同士が日常をともにしていく中で、文化的貧困は必然的に解かれていきます。

サムガクではこうした学園での活動を通して、新しい価値観に触れ、社会と自然につながっていく仕掛けが多く用意されているのです。

サムガク・寮での食事の様子

サムガクからの卒業ーーー

今を生きている実感と、今後も生きていく覚悟

サムガクという新しい社会に触れ、自分の幸せを見つけていく生徒たちは、サムガクでの生活に区切りをつけて卒業式を迎えます。

長岡さん:

一度、命をあきらめた生徒もサムガクには多くいます。

そんな彼らが、「20年後も生きていく」と宣言するのがサムガクの卒業式なんです。

「こんなことができるようになった」というのを喜ぶ以上に、「20年後も生きていく覚悟ができたか」ということを、卒業の条件としてサムガクでは大切にしています。

今を生きている実感。

そして、今後も生きていく覚悟。

これらの思いをしっかりと胸に刻むことが、引きこもりから新たなステップへ踏み出すために大切な条件なのだと、長岡さんは語ります。

インタビュアーのあとがき

インタビュアー:伊藤真依

自由なアイデアで「20年後も生き続ける勇気」を数多くの卒業生に与えてきた長岡さんに、自身の次の20年の生き方を質問してみました。

これまでの人生で、十分やり切ってこられたという長岡さんは、「もうやり切っちゃって、どうしようか困ってるんだよね」と冗談交じりに笑いつつ、「新しく何かを始めるというよりも、今度は今まで積み上げてきたものをずっと続くものとして残していくことを大切にしていきたい」と話してくださいました。

私は、見通しの立たない未来について考えると何となく漠然とした不安を感じるタイプです。

そんな私ですが、長岡さんと話していると、「私も20年後に生きていたい」と、見えない未来に対しても不思議とポジティブな気持ちになれました。

「私が想像する将来に、長岡さんも当たり前に存在してくれるイメージが持てるという安心感」が、私を前向きな気持ちにしてくれているのだと思います。

独りでは、将来を生き続けると誓うのに怖さを感じますが、長岡さんやサムガクが、「当たり前にこれからも生き続けるんだ」と言ってくれると、私も「はい!生きたいです!」と、不安なく二つ返事したくなるのです。

20年後も、100年後も、ずっと私は当たり前に存在し続けようと長岡さんと話す中で決意しました。

「引きこもりのその後」シリーズ

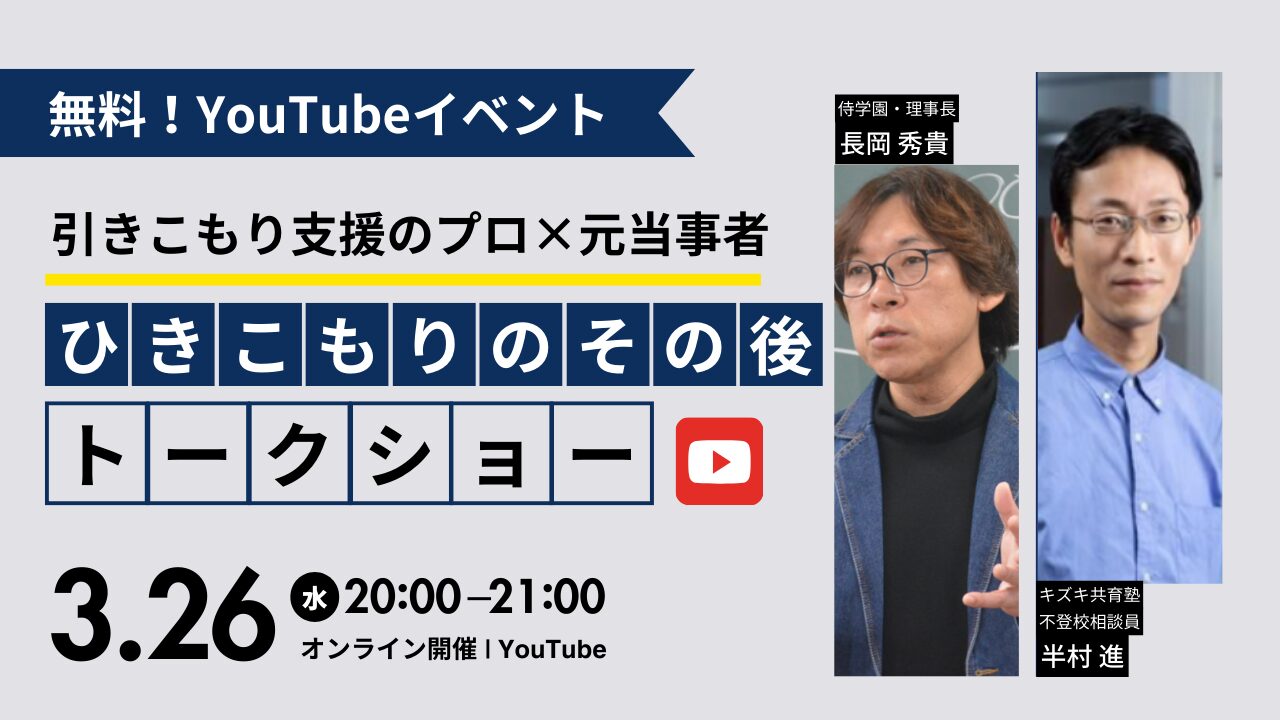

全3回でお届けする「引きこもりのその後」シリーズ。

次回は、5年半の引きこもりから脱却した半村進さんのストーリーをお届けします。

さらに!

第3回は、YouTube Liveイベント「長岡秀貴×半村進の引きこもりのその後トークショー」生放送が決定!

引きこもり支援のプロと元引きこもりの当事者が、未来を生き抜くためのポイントを徹底的に解説します。

イベントでは、ふたりに直接チャットで質問できる時間も!

「引きこもりのその後」のリアルを知りたい方は、どうかお見逃しなく!

無料YouTube Liveイベント

「長岡秀貴×半村進の引きこもりのその後トークショー」お申込みはこちらのリンクから