精神科医・益田裕介先生が“不登校の親の悩み”に答えます(1)〜睡眠時間の乱れをどうしたらいい?声掛けが適切?〜

2025年9月26日(金)、「学校休んだほうがいいよチェックリスト(※)」を運営する3団体が、精神科医・益田裕介先生をお招きして、無料のオンライン講演会を実施いたしました。

テーマは「不登校のプロと精神科医益田先生が答える、不登校のお悩み解決スペシャル」。

オンライン講演会での、不登校のお子さんがいる親御さんからお寄せいただいた質問へのご回答を、全3回に分けてご紹介します(一部の表現は、不登校オンライン編集部が編集を行っております)。

※学校休んだほうがいいよチェックリストとは

子どもが「学校休みたい」「学校行きたくない」と言っているけど、休ませていいのかな?と心配になっている保護者の方に向けたチェックリストです。簡単な質問に答えるだけで、精神科医からの回答結果が届きます。運営は、不登校ジャーナリスト・石井しこう、好きでつながる居場所「Branch」、不登校の子のための完全個別指導塾「キズキ共育塾」の3団体が行っています。

目次

質問1:母子家庭、ASD、高校休学。ゲームで感情的になって刃物を出したり過呼吸になったり…

「ASD傾向のある高2男子、休学中」と二人暮らしの母親です。生活面で多少気がかりはある。風呂、洗髪、歯磨きキャンセル中。そういったものの睡眠や食事は問題なくとれており、日常会話もあり、おおよそ穏やかに過ごしているように見られます。

ゲームやスマホも楽しんでいる限り消灯時間まで本人に任せていますが、スプラトゥーンなど、対戦系のゲーム中に突然激高し、自分を殴り続ける行為や物損。コントローラーや身近な物を壊れるまで叩き続けるなどが頻繁に起こっています。

エスカレートしているなと感じたタイミングで止めに入りますが、稀に興奮のあまり刃物を持ち出したり、過呼吸や全身痙攣のような状態に至ることもあったりで対応に困っています。

本人も自覚はあり改善したいようですが、発作のように急激にくると止められないというふうに言っています。現在、月1の精神科通い、投薬を続けています。

益田:

この子の場合ということじゃなくて、僕がこういうタイプの人を診ているときはどうしているか?という話をしますね。

僕は、基本的に高校生以上の診察をしているんです。こういう、母子家庭で、発達障害のある高校生で、内弁慶というか、家で暴れているケースは珍しくはなく、結構あります。

この子の場合は休学中ですけど、休学中じゃなくても、学校では全然暴れなくて、家でしか暴れない、家でしか喧嘩しない、親としか喧嘩したことがない子は、男女ともに、いま、多いですね。

自分の子どもも見ていて思いますけど、いまどきは友達と喧嘩することが本当に減っていますよね。大人の介入が上手いのか。時代的な背景もあるかもしれません。

伊藤:

この質問者様のお話では、刃物を持ち出したりとか、激高したあまりの過呼吸、全身痙攣など、心配になるような様子も見られます。親御さんはすごく不安に思っていらっしゃると思います。感情を止められないことには、どう向き合うとよろしいでしょうか。

益田:

事故があってはいけないので、警察をまず呼ばないといけないんですよね。

警察を呼ばないといけないケースは、たくさんあります。警察が介入しないと解決できない子たちが一定数いるのも事実です。

親は「いやいや、うちの子に限って」と思いますし、臨床家も情が移るので、診察室では「大丈夫かな」「警察まで呼ばなくても」などと思いがちですが。

ただ、「今、僕が診ている患者さんについて、警察を呼ぶべきなのか?」というのは、分からないことが多いんですよ。

だけどそもそも、興奮して刃物を出したら、基本的に警察ですよね。だって、大人で恋人が別れ話しているときに刃物を出したら警察呼びますもんね。夫がそうだったとしても呼ぶわけですから、呼んだ方がいいということですよね。

伊藤:

思春期の様子として、不登校のお子さんに限らず、気持ちがエスカレートしたり感情的になったりすること自体は、よくあることだから、それについては、すごく特別視しなくてもいいと。

ただ、刃物を持ち出すとか、客観的に見て、ちょっと異常だなと思うことについては、「子どもだから」ということじゃなくて、安全第一に、警察や外部の人にどんどん頼ってもいいよということでしょうか。

益田:

そうですね。まず外部に頼ったほうがいいですね。この相談者のケースでは、親子2人だと、もう破綻はしているわけですから。精神科が介入している時点で、そもそも2人では解決できない問題だということです。使えるものは、どんどん使った方がいいですよね。

休学中だから学校との縁も切れているわけですから、使えるものは何でも使うっていうのが大事ですね。警察以外に児童相談所もそうですね。

あとは、ゲームやスマホの依存になっている可能性もあるわけですよね。関係性にもよるけど、どう制限するかというのもポイントですね。大体、上手くいかないんですけどね。

伊藤:

ゲームやスマホは、どれくらいになると制限したほうがいいとか、どんなふうにコミュニケーションを取って健全に使用するとか、そのコツは何かございますか?

益田:

ケースバイケースです。例えば、「発達障害があって、もう自分じゃコントロールできない場合」は、強制的に破棄しなきゃいけないときもあります。

でも、「進学のことを考えずにゲームをしている」などであれば、(今は)ゲームをずっとやっていても問題ないというのもあります。

伊藤:

そうすると、そういった判断の1つ1つも、ご家庭の中でするというよりは、例えば、益田先生のような精神科の先生にどんどん頼っていくっていうのも鍵かもしれないですね。

益田:

そうですね。自分の宣伝になりますけど、僕が作った『うつ病よりそい手帳』というものがあります。24時間タイプの手帳なんです。

都内だと、月1の診察だと、ちょっと足りないんじゃないかなと思います。地域によっては月1もなかなか受診厳しいよってところもありますが。

できたら、こういう「日常の様子がどうだったか分かるデータ」を取ってほしいんですよね。

この手帳は、入院記録と似ています。入院中も、こういう記録を看護師さんがつけてくれるんですよ。何時に起きて、何時に寝たのかとか、喧嘩は週何回したのかとか、こういう活動記録をしっかりつけてくれるとイメージ湧きやすいなというのがありますね。

例えば、眠っている時間がやたら長いだとか、昼寝が多いなんていうと、やっぱり薬が効きすぎているでしょうし。薬を飲んでいるんだけれども全然寝ていないなっていうときだったら増やさないといけなかったりもしますし。

それって、顔色と診察室の様子だけでは分からないんです。それ以上に大事なのは、こういう日中の活動記録データなんですよね。面倒くさいけど、つけたほうが、結果的に一番いいですよね。

この手帳は、どの先生からも褒められますね。いろんなプロの人に会いますけど、AIセルフケアは賛否分かれるかもしれませんが、手帳は賛否分かれません。「これ、いいね」って、どんな人にも言われるので、つけてもらうといいかなとは思いますね。

伊藤:

カウンセリングや精神科の先生に、月1で相談するとなったときに、月1だと渾身の1回だから上手く説明しなきゃと、相談するほうも結構気負っちゃいますけれども、そういうのをコツコツつけていけば、どう相談したらいいかとかっていうのも分かりやすくて、すごく良さそうですね。手帳は、保護者がつけると良いのでしょうか?

益田:

究極的に言ったら、保護者も本人もつけるのが一番いいです。

本人は、手帳をつけることで、リズムをつけるとか、学習記録をつけるとか、自分を律することができます。

また、自分でつけることによって、どれだけゲームをしていたのかを測れるわけじゃないですか。そうすると自分で「これやりすぎだな」と思えたりもするっていうのが、自分がつけるメリットなんですよね。

一方で、本人は子どもですし、ちゃんとつけられないんです。「ASD傾向がある方は」「この子だから」とかじゃなくて皆つけられません。なので、親は親でつけておいたほうがいいですね。

質問2:睡眠時間の乱れ。どのような声掛けが適切?

伊藤:

中3の親御さんからです。

オンラインの授業を受けています。授業に合わせて起床はできるのですが、波があるようで、前日9時に就寝したのに昼の12時まで寝ていて授業に出ないこともあります。

どのような声掛けをしたら良いのでしょうか?長い眠りは、脳が疲れているということなのでしょうか?

益田:

これも、まずは活動記録や睡眠記録をつけたほうがいいです。

10代の子たちって夜型になるので、そもそも朝起きられないんですよ。

なので、「この子にとっての生理的な睡眠(起床時間)は、例えば、昼12時くらいなのかな」ということもあるんですよね。そこで無理して11時か10時には頑張って起きようっていうパターンもあるし。

あとは、発達障害のあるの子で、概日リズム症候群で1時間ズレちゃうパターンもあります。体内時計は25時間だから、1日1時間ずつズレるんですよ。1日1時間ずつズレていくと、1か月後には元に戻ります。

もちろん、疲れや睡眠負債が溜まっていて、その日はたまたま9時に寝たけれども、その前までは、毎日夜中の4時とか朝の5時くらいまでずっとオンラインゲームをしていて、ってパターンもあります。

睡眠時間は、大人になるともうちょっとコントロールできるけれども、子どものときは、よりコントロールできません。

百聞は一見に如かずというか、やはりデータを取ってみるのが大事ですね。しかも、1週間とかじゃなくて、1か月とか溜めてみて、それで医師と話し合いながら睡眠薬を調整するのが良かったりします。

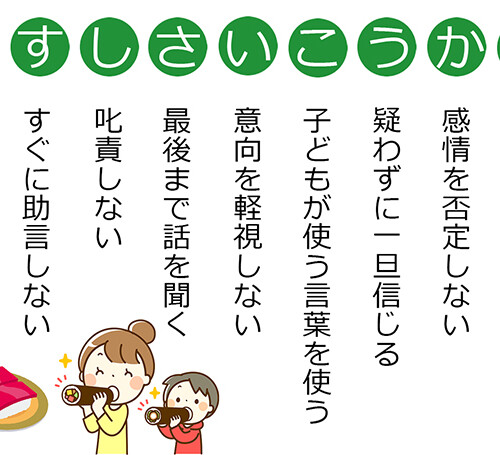

あと、声掛けよりも傾聴、話を聞いてあげることが大事です。1に傾聴、2に傾聴、3、4がなくて、5に傾聴。

親としては「ちゃんと寝ろ」って言いたくなりますけど、子どもの話を聞かなきゃいけない。お子さんが喋りたいこと、興味があることを聞く。そうこうしているうちに見えてくるものも、いっぱいあると思います。

質問3:ADHDの診断を受けた「後」に、多動の傾向が見られるように。ADHDじゃない可能性はある?

小6の受験が終わった2月末に、子ども本人が「ADHDだと思うから病院に行きたい」と言い、特段検査はなく「ADHDに当てはまりますね」と医師に言われたのですが、その後から急に卒業式の練習でじっとできずに走ってしまうなどがあったようです。

これまで一度も多動の指摘は受けたことがなかったので、診断に引っ張られたんじゃないかと疑っています。受験が過酷だったのでストレスが多い1年だったのは確かです。ADHDではない可能性もありますか?

益田:

親御さんとしては、ADHDの診断が出たことによって、「もっと我慢しなくていいんだ」「俺は病気だからいいんだ」とわがままになっているんじゃないか、と疑っていますということでしょうね。

この方が言う通り、ADHDではなく、「ストレスが溜まりすぎていて、バーンアウトして、鬱っぽくなっている」「疲れが溜まっていて、ちょっと我慢がきかなくなっていたり、ちょっと赤ちゃん返り・退行したりしているみたいな感じで、わがままになっている」という可能性ははあるでしょうね。

ですから、決め打ちをしないっていうのが大事です。ADHDかもしれないし、ADHDじゃないかもしれない。可能性を見つつ、どっちに転んでもいいように様子を見ていくってことが大事ですよね。

伊藤:

診断だけに引っ張られず、ちょっと多動になっているとか、ちょっと幼くなって困っているとか、困りごとに対してアプローチをしていくことのほうが大事ですね。

益田:

どっちの可能性も疑いながらやるっていうのが大事ですね。

■動画もご覧いただけます

※動画中で紹介しているクラウドファンディングは、現在終了しております。

■関連記事

関連記事