【不登校進行期】秋祭りや文化祭の季節、友だちとの距離感に悩むときの親の姿勢【不登校の知恵袋】

2学期も始まり、秋祭りや文化祭といった行事が次々にやってくる時期です。

学校に通っていない子どもがいる親御さんにとっては、「行事に参加できないと、友だちと距離ができてしまうのでは」「行事に参加しないことで孤立するのでは」と、不安を抱きやすい季節でもあります。

ここでは、行事シーズンに子どもの友だち関係をどう受け止め、親としてどのような姿勢で寄り添えるかを考えていきます。

【不登校進行期とは】

不登校は、前兆期→進行期→混乱期→回復期という経過を辿ることがよくあります。進行期とは、不登校が始まり、心理的な落ち込みが激しくなり、やがてその状態が固定化されるまでの期間のことです。この記事は、主にこの時期のお子さんがいる保護者さんのための内容です。もちろん、それ以外の時期の方にもお役立ていただけます。不登校進行期の記事一覧はこちら

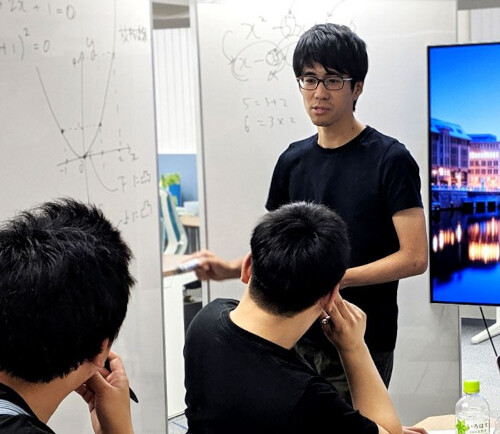

【サポート団体を利用しましょう】

不登校のお子さんのことを、保護者だけで対応する必要はありません。不登校のサポート団体を適切に利用することで、お子さんも保護者さまも、「次の一歩」に進みやすくなります。サポート団体の探し方は、こちらの記事をご覧ください。

目次

「友だちと距離ができる」ことを過度に恐れなくていい

秋に限らず、また学校が関連するかどうかに限らず、「行事」というものは、参加した子ども同士の絆を深める場になりえます。

そのため、不登校に関連して行事に参加できないことで「うちの子だけ取り残されるのでは」と心配になるのは自然な感情です。

ですが、不登校進行期の子どもにとっては、友だちと距離を置くことが「必要な休息」である場合もあります。

無理に「友だちとつながり続けなければならない」と考えると、親の焦りが子どもに伝わり、かえって負担になります。

友だちとの関係が一時的にゆるやかになっても、それは「失われた」のではなく「一旦、距離をとっているだけ」と考えてみましょう。時間をかけて再びつながることは十分に可能です。

また、身も蓋もありませんが、長い目で考えると、「大人になったとき、小学校・中学校・高校時代の友達と全く繋がりがないが、楽しく生きている人たち」が大勢いることも事実です。

行事への「不参加」を尊重する姿勢が安心につながる

子どもが秋祭りや文化祭などの参加を望まないとき、親は「せめて顔を出したほうがいいのでは」と迷うかもしれません。

しかし、不登校進行期にある子どもは、集団の中に入ること自体が大きな負担となる場合があります。

このとき大切なのは、「参加しない」選択を尊重することです。親が「無理しなくていいよ」と受け止めることで、子どもは「理解されている」という安心感を得ます。その安心感が、人間関係や自己肯定感の回復につながっていきます。

友だちからの連絡や誘いをどう見守る?

秋の行事シーズンは、友だちが心配してLINEや電話をしてきたり、家に誘いに来たりすることがあります。

ありがたい気持ちで受け取りつつも、子どもにとっては「返信しなきゃ」「どう答えればいいんだろう」と複雑な感情を呼び起こします。

お子さんや相手の性格次第となる部分はありますが、親にできるアドバイスには、次のようなものがあります。