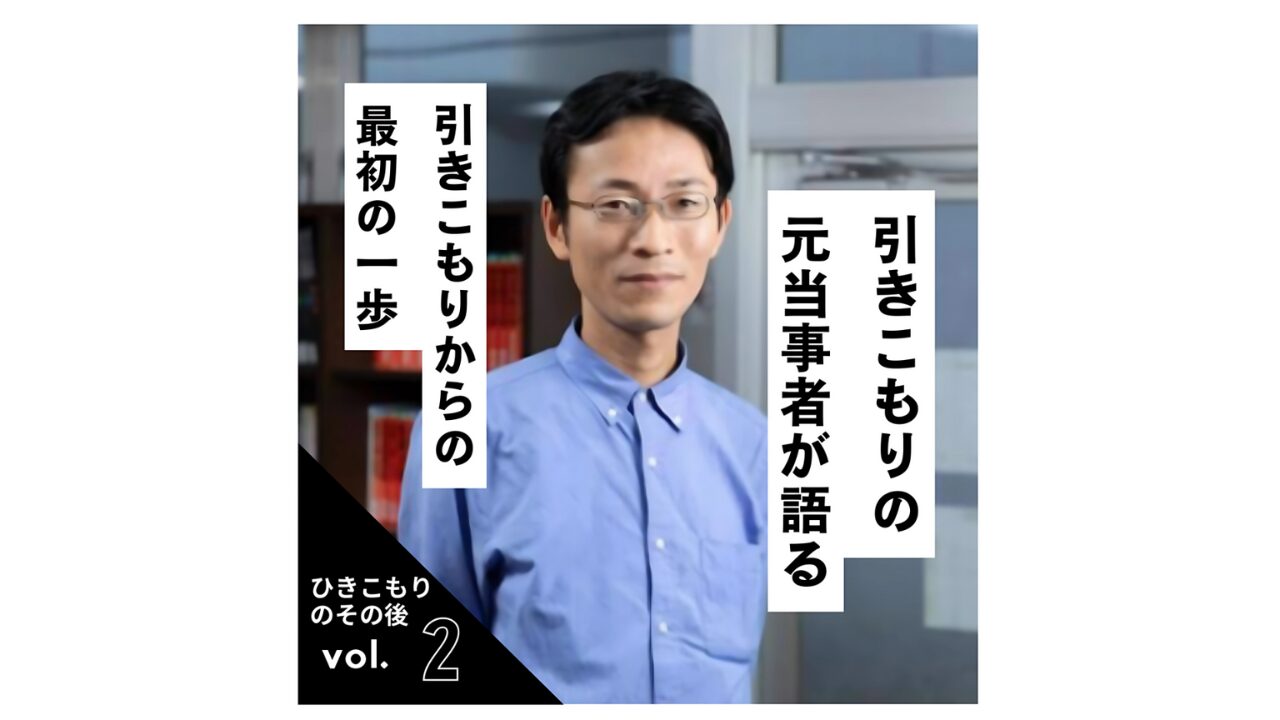

【引きこもりのその後を生きるvol.2】元引きこもりの当事者から、いま悩む保護者に伝えたいこと~次の一歩を引き出すアプローチ~

不登校や発達障害など、困難を抱えるお子さんの学びをサポートする「キズキ共育塾」で相談員を務めている半村進(はんむら すすむ)さん。

日々多くの家庭から相談を受け、たくさんの親子と向き合ってきた半村さんですが、実は5年半の引きこもりを経験した、引きこもりの元当事者です。

「引きこもりのその後」を生きる半村さんが、引きこもりからの最初の一歩を踏み出すためのポイントを、自身の経験を踏まえて不登校オンラインに話してくれました。

小さなつまずきが大きな壁にーー

相談のハードルが生んだ孤立

5年半の引きこもりの始まりは大学生のとき。

大きなきっかけとなったのは、卒業論文の中間発表会だったといいます。

半村さん

発表会の当日、自分は全く発表の準備ができていませんでした。

他の人はしっかり準備して発表ができているのに、自分だけできていない…。

その事実にショックを受けて、途端に大学に行くことができなくなりました。

今考えれば、ちゃんと準備できていない人は他にもいたと思います。

だからそんなに深刻に考えなくても良かったのに、当時はそう思えなかったんです。

もともと不安を感じやすい性格だった半村さんの心に、この出来事が追い打ちをかけ、半村さんの足は大学から一気に遠のいたといいます。

半村さん

それから、人に相談することが苦手だったので、困ったときに八方塞がりになってしまうこともしばしばありました。

「相談したら周りの人に馬鹿にされるかも…」と思って、困っていることを人に言えませんでした。

例えば、大学の体育の授業ではジャージが必要でしたが、大学入学を期に引っ越してきた慣れない土地で、ジャージをどう用意したらよいか分からず…。

かといって周りに相談することもできずに困り切ってしまったというエピソードがあります。

結局ワイシャツを着て体育の授業に出たのですが、周りの生徒は当たり前にジャージを着ているわけです。

それで、「自分は場違いだ」と案の定落ち込む…。

このように人に相談できないことで、少しずつ劣等感や不安感が増していきました。

人に相談してみたらあっさり解決するくらいの、そんなに深刻ではない場所でつまづいていたのかもしれませんが、その「相談」が当時の私にとって非常にハードルの高いことでした。

「相談」よりもっと気軽な「やりとり」

「困ったことがあったら相談してね」

「抱え込まず相談してね」

悩み事を抱えている家族や友人に対して、こういった声掛けをする場面は多くあります。

しかし、悩みを抱える当事者は「相談してね」と言われても難しく感じる場合もあるかもしれません。

半村さん

そもそも、「相談」という言葉自体にハードルを感じる人は多いのではないでしょうか。

「ちゃんと要点をまとめて話さなきゃいけない」とか、「初めて会う人に自分の心の中を話すのは不安だな」とか、色々考えると思うんです。

悩みの中で疲弊している人は、考えをまとめるエネルギーが残っていない場合も多いので、相談に踏み切る前の思考でいっぱいいっぱいになってしまうかもしれません。

私もそうでした。

でも、その「相談」を「やりとり」という言葉に換えてみたらどうでしょう。

ちょっと気軽なイメージになりませんか?

「相談しよう」と言わず、「気軽にやりとりしてみない?」と言い換えることで、悩みを人に打ち明けるハードルがぐっと下がるのです。

こうすることで、今まで人に悩みを打ち明けられず、一人で抱え込んでいたお子さんが、私たちキズキの相談員に話を聞かせてくれることもありました。

言葉の表現ひとつで一気に柔らかい印象になり、「相談」することのハードルが下がるというベテラン相談員の半村さんならではのテクニックです。

さらにもう一押し、相談のハードルを下げるコツは他にもあるといいます。

「この船に乗ってみよう」と思わせる安心材料を

半村さん

”やりとり先”を提案するとき、ただ「こんなところがあるよ」と場所の情報を伝えるだけではなかなか体が動かないのは当然でしょう。

そこで大切なのは、「試してみる価値があるかも」と思わせること。

例えば、「同じ悩みを持つ人は、よくここに話しをしに行っているみたいだよ」というように、他の人の事例を伝えることも効果的です。

また、キズキのようなプロの相談員に話を聞くメリットは、多くの事例の中から自分がマネできそうなアイデアを一緒に考えてくれるというところにあります。

こういったメリットも伝えたうえで「一度この船に乗ってみたら、なんとかなるかも」と思えるような安心要素をあわせて話せると、お子さんの足が相談に向きやすくなると思います。

ただ相談場所の存在を知らせるだけでなく、そこに行くことで得られる価値やメリットも合わせて伝えるようにするということ。

当たり前のように見えて、忘れがちなポイントかもしれません。

親にできるのは、「空」になること

多くの記事や書籍で紹介されているように、引きこもりのお子さんに対して親にできるアプローチは多く存在しています。

一方で、「親にはできないこと」もあるのでしょうか。

半村さんにを尋ねてみました。

半村さん

「親にできないこと」の答えはシンプルで、お子さんが「家族以外と話したい」と思ったときに、その話し相手に親御さんはなれないということです。

ただ、きっかけを作ることはできます。

私が引きこもりをしているとき、「何か良いきっかけが空から降ってこないかな」なんて思っていました。

その”良いきっかけ”の正体が何かは分からないですが、この状況を打開する何かが、雨のように降ってきたらなぁ…と漠然と考えていたんです。

保護者様にはぜひ、「空」の役割をしてみてほしいなと思います。

先ほど話した、やりとりのハードルを下げるテクニックを駆使して、たまに雨(=提案)を降らせてみてください。やりとりできるところを伝える、などです。

ここでポイントになるのは”たまに”というところです。

どれだけ望んでいた雨でも、大量に降られれば嫌になってしまいます。

焦る気持ちもあるとは思いますが、しつこくなりすぎないように頻度のコントロールは重要です。

降ってきた提案の雨を受けるのも、受けないのもお子さん本人の決断。

お子さんの進む道を決めるのではなく、あくまで「選択肢を降らせる役割」に徹するという心得は、多くの引きこもりに悩むお子さんへのアプローチに共通する、最も重要なポイントです。

インタビュアーのあとがき

インタビュアー:伊藤真依

今回のインタビューでは「言葉」を丁寧に選ぶ半村さんのこだわりに触れました。

これは、相談員としてのテクニックでもありますが、半村さんの人を惹きつけるお人柄を表すお話でもあると思っています。

本編では、「うまく気持ちが伝わらないときは、言い方を柔らかくしてみたら伝わりやすくなる」というお話がありましたが、半村さんの「言葉に対するこだわり」は、別のところでも力を発揮します。

それは「傾聴」です。

キズキの相談員である私は、大先輩である半村さんに色々と相談することがあります。

そんなとき、私の気持ちを「○○ということに悩んでいるのですね」と違う言葉に言い換えて復唱してくれるのですが、だいたい相談者本人である私よりも的確な言語化で「そう!それが言いたかった!」という表現で返ってきます。

うまい「傾聴」とは、ただ聞くだけではなく、ちゃんと理解して一緒に考えているというのが伝わる状態だと思います。

相談者の意図を曲げない範囲でうまく悩みを言い換えるというのは、「しっかり理解しているよ」という証拠になります。

言い換え力が高く、うまく傾聴してくれる半村さんには安心して相談ができるのです。

半村さんのような傾聴力のある相談員を目指すべく、不登校オンラインや世の中にあふれる情報にたくさん触れて、今日も私は言い換えの言葉のストックを増やす修行に邁進します。

引きこもりのその後を生きるシリーズ、次回は生放送!

引きこもり支援のプロが語るスペシャルトークショー

全3回でお届けする「引きこもりのその後を生きる」シリーズ。

次回は、3月26日(水)20時のYouTube Live生放送「長岡秀貴×半村進の引きこもりのその後トークショー」!(参加無料)

インタビュー記事では語り切れなかった、半村さんの引きこもりからの復帰秘話も大公開。

引きこもり支援のプロと元引きこもりの当事者が、未来を生き抜くためのポイントを徹底的に解説します。

イベントでは、ふたりに直接チャットで質問できる時間もございます。

「引きこもりのその後」のリアルを知りたい方は、どうかお見逃しなく!

お申し込み(無料)

「長岡秀貴×半村進の引きこもりのその後トークショー」お申し込みはこちら

引きこもり支援の「侍学園」理事長・長岡秀貴さんのインタビュー!

記事はこちらから!

※イベント前にお読みいただくと、よりイベントをお楽しみいただけます。